每當司法系統在少年身上運用這組標籤操作「犯罪與非犯罪」分類,也回頭定義了什麼是正常的、不必讓人擔憂的非犯罪少年。圖/Photo by Sasha Freemind on Unsplash

文/詹斯閔(廢話電子報特約記者)

青春和死亡,理當對立的兩個概念,在被判死刑的年輕人身上硬生生地同時出現。什麼樣的年輕人被判了死刑、他們因為哪種罪行被判死、這些案件背後有何社會因素交織作用、正當花樣的青年們進入監所之後怎麼了?這篇文章將根據現有材料,針對上述提問進行初步的盤整與探討。

階級與情感

從網路目前可查到的資料來看,台灣歷史上最年輕的死刑犯是湯英伸,案發時才十八歲半。1985年,嘉義鄒族青年湯英伸被老闆坑錢又扣證件,最後他殺了老闆一家三口。2014年,同樣是鄒族的武張孝慈誤成了載送小姐的車伕,老闆扣薪還放高利貸,後來他殺了老闆二人,當時武張孝慈二十一歲。他們兩人都出身經濟弱勢,悽慘地被雇主剝削。若要討論被判死的年輕人,不可忽略階級、貧窮和勞權問題。

青春對戀愛的渴望正熱,但如果沒有處理好,愛情泡泡一破可能成糾紛。2004年楊書帆二十四歲,2013年黃麟凱二十歲,兩人犯案背景類似:女友提分手後,殺害女方。兩人都有男性普遍所受的性別之苦,這也多少透露整個社會缺乏情感教育。

二元分類的迷思

礙於能量不足,本文無法更周全地描繪整個群體的輪廓,僅舉出幾個較顯著的案例。深深盼望更多研究者投入這一題目之餘,或許我們可以先探讀李茂生教授對《少年事件處理法》長年以來的鑽研,從中提取一些觀點作為基礎。李教授提到:二元符碼如何在少年司法系統裡被耦合再製,最終以負面階層表彰出來。也就是說,在家裡叛逆或逃家的、在學校成績差或中輟的、沉淪和耽溺於社會娛樂場所的,這幾個不同場域的負面標籤會被勾連起來,整合到犯罪少年形象底下,被視為是少年們犯罪的原因;每當司法系統在少年身上運用這組標籤操作「犯罪與非犯罪」分類,就是在鞏固跨場域符碼彼此的連結,也回頭定義了什麼是正常的、不必讓人擔憂的非犯罪少年。

雖然李教授討論的是未滿十八歲、不會遭遇死刑的少年,但他的反省也適用於更廣泛的年輕人。若將他論文原句的主詞改成年輕人,讀起來仍然相當貼切:成績優秀並且家境良好的年輕人不一定不會犯罪;從未出入過墮落的聲色場所的年輕人,不一定就不會偷竊。2014年犯下無差別殺傷案的鄭捷就是最佳例證。鄭捷家庭經濟和學業表現都不差,但他一路暗暗醞釀的憤怒沒有被察覺,最終犯下大錯。

犯下無差別殺傷的年輕人

上個月(十月三十一日)日本傳來新聞,二十出頭的年輕人在電車裡犯下無差別殺傷案。我們該怎麼看待這類年輕人?日本法務省於2013年提出一份《無差別殺傷事件相關研究》,分析2000年到2010年間五十二位無差別殺傷事件的犯案者。發現他們大多是沒有前科且較年輕的人,「多有敏感、親密關係淡薄、容易想法偏頗」,最後不滿情緒在心底累積,隨時處於爆炸邊緣。我們可由此得知:孤立處境是使這些年輕人犯案的關鍵。更重要的是,其中不少人曾自殺,或者希望藉由犯案被判處死刑,結束生命。

後來怎麼了

2016年鄭捷被槍決,他想藉死刑來自殺這件事達成了。同時我們要問:其他被判死刑的年輕人後來怎麼了?1991年蘇建和、莊林勳、劉秉郎三人不滿二十歲,2000年謝志宏捲入命案時二十一歲,這四位冤案受害者都被判了死刑。他們入監以後的每一天都在面對「待死現象」的酷刑,承受無法預知的漫長等待,等著隨時可能被執行。他們最好的時光都在監獄裡面了。

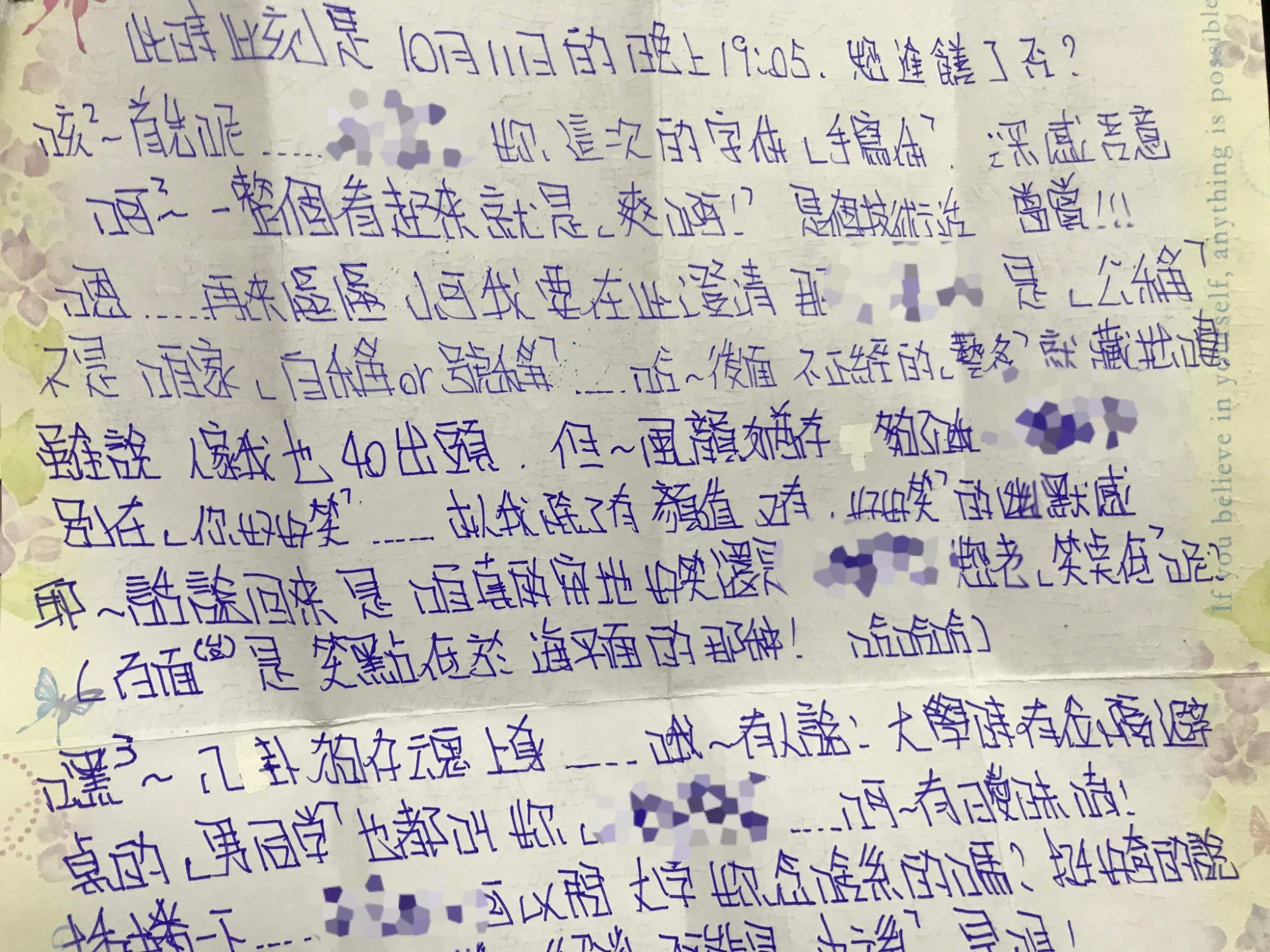

同學回信,不時用宮廷戲的用語互相調侃,信裡替筆友取很多綽號。圖/同學Here We Are小組成員提供。

正當練習與世界搭建連結之時,被判死刑的年輕人踏入大牢,正常人際互動被剝奪。二十幾歲開始,在裡頭渡過數十個寒暑;就算後來過了中年,那種「社會互動長期處於真空」的痕跡,在他們身上仍然依稀可辨。「同學Here We Are」同時是國際特赦組織AI 34小組,小組成員固定和定讞死刑犯(稱呼他們是同學)通信。某位小組成員受訪時表示:他寫信的對象二十出頭被判死,如今年過四十,互動用語還是很孩子氣、很中二。「好像他在裡面的時間都凍結了。」

另一位小組成員分享到:他寫信的同學進監所時二十一歲,「他說他是進去之後才長大的。」事實上,這些被判死刑的年輕人還初熟、還保有許多潛能,但死刑只會把所有可能性一刀截斷。貿然判死,社會就來不及看到他們悔改和轉變,來不及看到他們用更深沉且有意義的方式彌補受害方。

為他們保留可能性

如果認為出生高風險背景的年輕人,較容易犯下重大案件,這樣想就是低估了他們的能動性──應當相信他們在暗處也能讓自己開成一朵花。反過來說,外在表現一帆風順的年輕人也可能走向死刑。我們對年輕人應當有二元以外的多維理解。被判死刑的年輕人,還有好多契機可以內省和改變,死刑只會讓所有可能性變成零。