文/青光眼

為什麼天注定被禁?我想是因為這是一部講抗暴精神的電影。而我們所處的社會環境裡的暴力源自哪裡?每天日常裡接踵而至的事情之所以發生,果真是天注定嗎?或者有多少部分是人決定,可以去努力的呢?賈樟柯問天,問什麼是天?

整部電影的主軸與精神由片首第一鏡與片尾最後一鏡貫串,形成強烈對比,這是一個人與人之間的關係越發疏離斷裂,個人反抗的能力也逐步遞減消滅的理路。自最開始的遇強橫暴則更強以反抗,有人結伴持刀行搶,則回以掏槍殺人自衛,果斷而毫不畏怯。至最後的全無力反抗,對亂暴只能以冷漠退縮麻木作卑微的自我保護,藏在群眾裡祈禱暴力不要降臨在自己頭上。台上罪人蘇三唱著一路委屈心酸退無可退,台下群眾卻茫然而無一為之動容,唱得聽得是同一齣戲,卻誰也不知道自己同時是那台上的蘇三,也是那台底下的人群。人作為一個人的同理、關懷、連結、行動能力逐步解裂喪失,這究竟是個怎樣的過程?

故事由看似彼此獨立的四個事件串連而成,卻依序由北至南、由中壯年至青年、由家庭及群眾間的情感熱絡,連結緊密,至社會組織徹底失序解裂、全無開啟對話的溝通能力,排列成一個縝密的遞減序列。甚至從名字背後的象徵力度都符合遞減序列。而前三個故事一樣犯法殺人,動機卻大不相同:大海殺人為公義,態度強盛果敢堅決;無名人殺人以養家,彷彿一個現代獵人在都市叢林裡橫闖;小玉殺人屬自衛,眼神裡滿是寂寥的無奈,而當最後影像以黑幕橫跨過一個世代,第四段故事裡的青年小輝面對困境竟只能以自殺了結生命。影像中出現大量動物符號,或可視為角色形象及處境的一種投射隱喻。

第一段裡,當村裡的權力階級以出賣底層群眾換取己身利益,村長開的是進口車,礦場主焦勝利買的是天上的飛機,地下渺小的群眾明知那些擦得晶亮的車裡該有顆輪胎算自己勞動成果的一份,卻不敢言語,甚至還為了一袋白麵的蠅頭小利自我安慰,列隊歡迎。群眾處境彷彿身負重荷陷於泥爛之地,還狠遭馬車夫毒打而奄奄一息的馬匹。大海不斷以言語、以行動追查逼問權力階級,為求公眾利益的乾淨明白。村長、焦勝利、劉會計沆瀣一氣,瓜分利益,違法失信,態度傲慢,大海在眾目之下挺身追問,卻遭暴力毆打,無人慰問。他想投遞反抗,竟申訴無門,連個抗議信該去的地址都找不到。何況即使信當真寄出,還不知道會不會受理,權益不知要等到何年何月才能恢復。機制失靈,道德正義無存。那些村裡人還不只態度冷漠,甚至對大海的不幸加以嘲弄,聲聲「老高」喚的他尊嚴盡失。

第一段裡,當村裡的權力階級以出賣底層群眾換取己身利益,村長開的是進口車,礦場主焦勝利買的是天上的飛機,地下渺小的群眾明知那些擦得晶亮的車裡該有顆輪胎算自己勞動成果的一份,卻不敢言語,甚至還為了一袋白麵的蠅頭小利自我安慰,列隊歡迎。群眾處境彷彿身負重荷陷於泥爛之地,還狠遭馬車夫毒打而奄奄一息的馬匹。大海不斷以言語、以行動追查逼問權力階級,為求公眾利益的乾淨明白。村長、焦勝利、劉會計沆瀣一氣,瓜分利益,違法失信,態度傲慢,大海在眾目之下挺身追問,卻遭暴力毆打,無人慰問。他想投遞反抗,竟申訴無門,連個抗議信該去的地址都找不到。何況即使信當真寄出,還不知道會不會受理,權益不知要等到何年何月才能恢復。機制失靈,道德正義無存。那些村裡人還不只態度冷漠,甚至對大海的不幸加以嘲弄,聲聲「老高」喚的他尊嚴盡失。

眼見戲臺上的林沖屢屢遭陷,受逼殺人,夜奔梁山,實在是官逼民反,忍無可忍。那戲臺下的大海正是一隻挨傷的老虎暴起,意決提槍,殺人以正天道公義。一旦猛虎發威,大海連斃劉會計夫妻、私漠村幹事、及村長、焦勝利二人。毒打可憐馬兒的狠車夫終於斃命,馬兒從泥爛中脫身,肩後仍軛著拖車卻已能快步前行,終於大海完成了他的反抗,夕陽下的眼神堅毅無悔。

接著第二段出場的這位無名人,已由開場的三聲槍響帶出他的身份,是個心狠手辣的殺人犯。正如他頭上毛帽的鬥牛所象徵,他不是溫馴的、能讓人裝進貨車裡押解運送,等待宰殺肢解分配的牛隻。凝望過同類迷茫的眼神,實在這樣的生命活著沒意思。鬥牛的他選擇漂泊,四處作案,劫富殺人,亡命天涯。他太長期離鄉在外,兒子見了面生疏的想閃躲,哭鬧著最後還是給抓了回,認了父親。而他此次回家,是為了替母親過七十大壽。他提早回家,卻撞見一場他本該錯過的壽宴。原來兄長二人與母親將壽宴提前,為了避他。高堂上的母親與他相對無言,要如何相認,這樣個賊子,不如不見。

至此他的家庭組織早已名存實亡。大哥二哥宴後特來向他說明,壽宴提前不是為了避他,還給他應得的一份禮金,講公平均等,一毛一角幾根香菸也分得一絲不苟,乾淨明白,語畢後即離開,顯然他們之間的情感也是乾淨,除了切不斷的血緣事實以外一點不剩。但這公平顯得可笑,他兩次行搶所得的錢可以給母親辦十幾次七十歲壽宴,那一份禮金幾根香菸又怎會放在眼裡。在外見過了世面,原來人從出身究竟有這麼大的分別,那些人分配到了雲端,而他分配到的是一輩子守著這一片土地終了。他不服,於是他選擇了一條不容於社會價值的道路:行搶殺人,爭取重新分配。事後他點了三根香菸,拜鬼,在群與個人的關係間,這一切是命是運也是決定,結果如何都不要有怨。

情感上,相對於大海堅守著一段沒有結果的愛情幾十年,這個無名人的妻子與他間的情感,雖存卻淡漠,她需要他,如孩子需要父親。他卻不能信她,連要去的地方都不肯或不敢告訴她。是怕連累她嗎?但當他以槍響替兒子放一發不同的煙火,鳴一聲不同時代之響,但賊父之子又該如何面對自己的一生,這孩子日後又要如何組成自己組成的家,誰也沒能有個回答。

讓第三段故事主角小玉最受困的正是情感。與無名人在公路客運上錯身而過的那富商間的一段情,紛亂理不清,糾纏捨割不下。表面上她要向他要個結果好對母親交代,卻其實的渴家之人是她自己。她的父母早已離異,對於父親二字,母親要她提都別想再提。母親是個隨工人工作場域移轉而遷徙的季節性移工,她難得見到母親一面,母親的態度如此冷淡,話也說不上幾句,更別說還關心她的婚嫁。她是個無家之人。

讓第三段故事主角小玉最受困的正是情感。與無名人在公路客運上錯身而過的那富商間的一段情,紛亂理不清,糾纏捨割不下。表面上她要向他要個結果好對母親交代,卻其實的渴家之人是她自己。她的父母早已離異,對於父親二字,母親要她提都別想再提。母親是個隨工人工作場域移轉而遷徙的季節性移工,她難得見到母親一面,母親的態度如此冷淡,話也說不上幾句,更別說還關心她的婚嫁。她是個無家之人。

但對於那個她投注了整個美好青春的情感對象來說,她卻僅是那把水果刀,在他要吃蘋果時拿出來用一用,其實可以不要的。在此的這把水果刀除為日後小玉的反抗預留伏筆,同時是對他與她整體關係的一層隱喻,更意味著決絕與決斷的時刻來臨。她要他到廣州後給她電話,途中卻得知一班往廣州的列車翻覆,不知是不是他的車、他人是否平安,暫時她可說服自己繼續等待,如靈蛇白娘子素真以無悔堅貞包容等待負心人許仙,她對愛情如此執著,竟捨千年道行修行為與此懦弱凡人相戀一場。

她只想有個家,哪怕這家是個不能見光的違章建築。男人身旁那另一個女人也只是想守住一個家,但她不去追問身旁掌握權力與經濟力的男人,卻是去暴打另一個女人,弱弱相殘相逼。身為女性,這處境可代換為其他任何弱勢者,在這個社會的目光下,小玉如同那刀下的鴨鵝,任人強掐咽脖割喉放血而死,連哀嚎都無能為力。她在按摩店做門房,自認不為娼,以為自己做的就是一份環境較複雜的工。告別母親的回程中她親眼見那些攔路行搶之人的暴行,當時選擇漠視從旁走過,卻沒想到這群暴徒後腳跟進她工作的按摩店,還非要看上她。

要買她,她不賣。他們咆哮道:「妳在這裡,怎麼可能不賣。」他瘋起用錢狠砸她顏面,她一次一次挺身立起,屢屢遭亂暴推倒,她一眼神一眼神憤怒回望,毆打持續如暴雨傾盆,她一砸擊一砸擊挨忍,施暴者眼神背後、機械性的重複動作裡卻早已找不到半點人性,彷彿視小玉為物,像非要致她於死。退無可退孰不可忍的小玉,終成一條反撲的蛇,心一橫,抽刀殺人。與大海的散彈槍、無名人的手槍相比,小玉的水果刀這麼微弱。殺人犯法,完全只為自救。社會的目光非如此看她待她,她無力與他們溝通辯駁。原來做這份工的她在他們眼裡這麼不堪可笑,是賣藝人肩上站的那隻猴子,耍猴戲賣笑滑稽以度日。終究白娘子沒有等到許仙,她一次次看向手機,在最後一次的沉默裡她終於一點一滴明白。殺人伏法,她眼神裡滿是寂寥無奈。

最後的故事橫越了一個世代。在年輕世代價值體系中成長的青年小輝是一隻想飛的小小鳥,但他已疲軟的無力回應生命裡的任何挑戰。小輝在噪音龐大的生產線上,從事動作重複的機械性工作,而因他的緣故導致朋友同事的受傷,從上級決定懲處的鏡頭裡,賈樟柯趁此同時對廣州富商的生死與情感作出交代。不滿懲處的小輝自私的只想卸責逃跑。他沒有與人建立關係的能力,要經由一個湖南同鄉的幫助介紹,他到東莞尋找新生。隨後他迷戀上聲色場所的工作夥伴,因為她也來自湖南,好巧不巧,彷彿蒼天注定。

終於小輝到了富士康,見過了花花世界更顯得這裡蒼白了無生趣。排列整齊的膠囊房間、被安排的班表、重複的作業、小小的床位、面無表情的冷漠同事、巨大的噪音、無處脫逃的世界。小輝忍耐著,直到發現薪水沒入帳的那一刻,他不明究竟,無處詢問,也無力申訴,電話那頭還傳來的母親不諒解的責罵。親情和家早已無存,整個世界剩下一個錢字。而小輝反抗這世界的方式只是自房間向外一躍縱身,願作飛鳥,卻只能受地心引力拉扯墜地死終。但那不是愛情,純屬錯覺迷戀。

那女子是一隻尋水的金魚,與群體、與自己的處境受困在小小的塑膠袋裡奄奄一息,死生未卜。她無力反抗,一心只求脫身,到一片更寬廣的水域悠游,像極他的無力飛翔。得知女子有孩子,小輝心碎卻也能將自己的情感快速抽離。這裡是這樣一個地方,沒有個人情感,只剩編號皮相,一身身制服光鮮美麗的外表下,赤裸裸的欲望,可以買賣。情感在此是不生根的,如小輝竟能眼見自己曾經的愛人、欲望的對象去舔拭服侍他人腫脹的欲望。比起工廠裡重複的日子,這裡的生活雖膚淺糜爛,至少光鮮有變化,但迫使小輝離開東莞的最後一根稻草,來自成衣廠同事的尋仇,他逃不過的自作孽。

最後敘事轉身回到小玉身上,她伏法出獄,到了焦勝利曾經的礦場。那裡現在由焦勝利的妻子作董事長,只見她穿上一身筆挺西裝,巍巍乎似不可冒犯。原來大海殺死了馬車夫,但不將馬肩上的拖車卸下,終究會有下一個馬車夫接收這匹馬兒。但如今小玉可能有大海那樣的反抗能力嗎?答案恐怕是否定。但如今這社會裡誰不是那拉車的馬、想飛的鳥、尋水的魚,又誰還有力做那反撲的蛇、漂泊的牛、暴起的虎。藏身人群之間,誰莫不害怕災難要降臨在自己頭上,卻又對他人的苦痛回以麻木不動衷。台上蘇三聲淚唱起解,台下早已無人為蘇三動容。面對加諸於身的暴力,命運果真由天注定?權力階級是天,群眾是天,每張臉孔後的個人也同樣是決定自己死生的天。果真天注定。

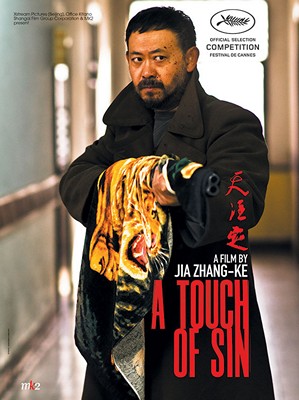

圖片來源:http://www.ilookmg.com/news_info.php?ctid=1&id=8368