編按:「高教見聞錄」系列文章共十篇,為世新大學社發所副教授、高教工會秘書長陳政亮自2004年起,投入台灣高等教育及高教師生權益倡議工作十多年來的經歷回顧,近期將陸續刊載於公庫平台。系列文章連結請見文末。

文/陳政亮

作為一個大學教授,若說要覺得「被管」,大概都會說是「評鑑制度」了。

理論上來說,權力(power)可以被理解為如下兩種比喻。一種是擬物理學意義上的力量(force),另一種則是傅柯(Foucault)所言的場域(field)。力量是由社會制度與規範施加在你身上的,經常帶來疼痛,或覺得「被管」,所以牽涉到對抗。場域則是指人在論述空間中的主體效果,像是鐵器放到磁場中就自現(appear to be)南北極一般,這牽涉到認同或一致性(identification)。

在現實上,我們大概會同時體會到權力帶來的兩種感受:有時候你受到強迫而心生厭煩、不得不接受、甚至加以抵抗,這是力量的作用;另一些時候,你「覺得自己活得還蠻像回事的」、或相反「覺得自己真的蠻差勁的」,這是場域的效果。無論如何,我想評鑑制度大概在學者身上銘刻了各式各樣的權力印記吧。

評鑑制度(evaluation system)是個含混的通說,在層次上可以分為針對評估教師個人績效的教師評鑑(限期升等與KPI制度,都可以算在這個層次上)、對學術基層單位的系所評鑑、以及對學校整體發展的校務評鑑。

我想,以個別教師的角度來看,評鑑真正展現力道的,便是那些細到不能再細的「指標」了,而無論是哪個層次的評鑑,這些指標基本上對個別教師來說是疊加的。而就在我進入世新的第四年(2008年),與全國許多大專教師一樣,共同經歷了一場大規模的系所評鑑「運動」;我想台灣高教被徹底質變,大概是從這一波開始奠定的。想像一百年後,若有歷史學者針對此刻的台灣(或者東亞)「挖掘」出高教演化的岩層,此次評鑑運動應可說是高等教育鉅變的關鍵事件。

雖說世新大學受評日期是在2008年的春天,但校方要求的準備工程已於2007年中展開。各系所被要求要寫作「自我評鑑報告」,內容區分為「(一)目標、特色與自我改善;(二)課程設計與教師教學;(三)學生學習與學生事務;(四)研究與專業表現;以及(五)畢業生表現」。而這五大項目是根據2005年由國家資助成立的「高等教育評鑑中心基金會」所設計出來的。又因為教育部早已明示評鑑結果將會影響數千萬到上億的補助經費,所以全校所有教師都卯起來寫作文,不敢懈怠。我們可以說,評鑑制度的物質力量一開始是由國家銳意建立的。

寫評鑑作文,真是一件令人厭煩的工作。每一個評鑑「項目」都可區分成為數不少的「指標」,每個「指標」下頭還有更多的「參考校標」(先不說校方自己發明的,僅根據評鑑中心所提供的「參考」而言是38個)。這種「概念操作化」(operationalization)最迷幻的地方就在於:最終讓人忘卻行動背後的價值理性。我個人是被分配到寫作「學生學習與學生事務」這個項目。

就在2007年的年末,我花了幾個禮拜的時間,邊詛咒,邊寫成了大約兩萬字的八股。可憐的世新同事們,據說有邊寫邊滴鼻血的,還有舊疾復發而送醫的,甚至有因為草稿寫成後在校長面前報告,被痛批而當場落淚的。就這麼一幅瘋癲的大學畫面,台灣的博士被集體消耗在一齣超現實的荒誕劇場中,把複雜的大學自治、校園民主與學術自由課題,全部移送到一個庸俗的管理學衙門來審判。

評鑑的現場發生在2008年春天的某日,雖說事前各領域的學界早已透過各種人脈打聽到評鑑委員的可能名單,但究竟是誰到現場,還是有種等著開獎的感覺。當天上午,我看到一些穿著套裝的男女青年在門口迎接委員到來,如同喪禮一般,以示隆重;講究排場是台灣官場司空慣見的陋習。

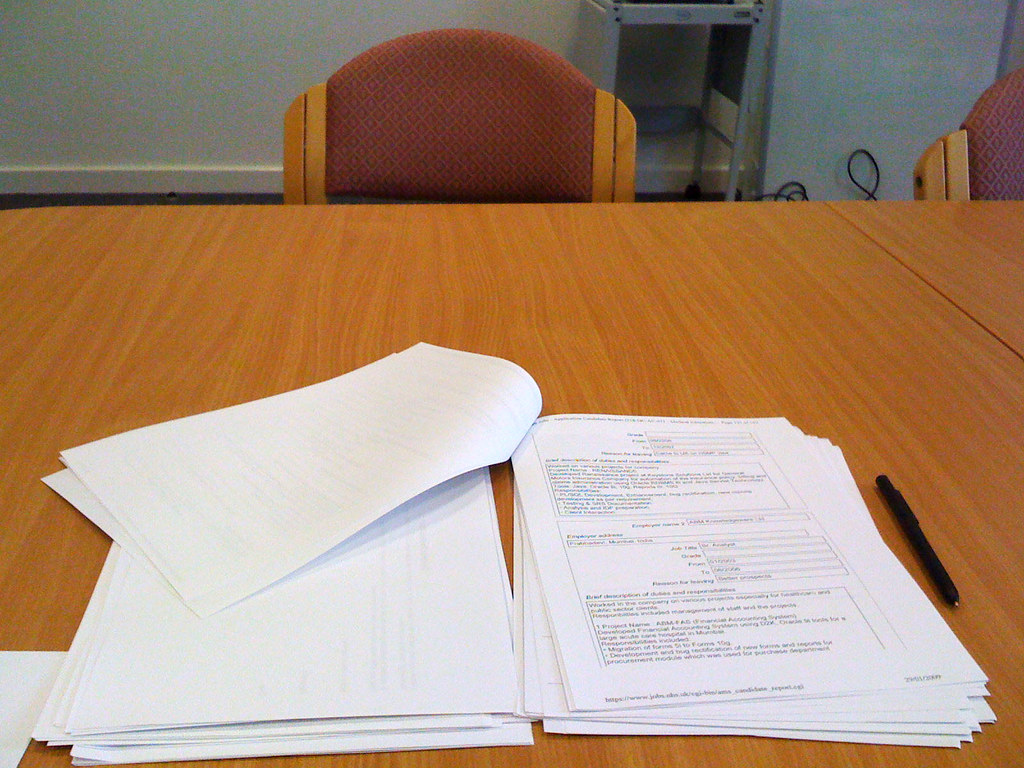

評鑑委員們則不接受任何飲食招待(包括隨身碟),以示慎重。他們被引導到一間會議室的長桌前,桌上堆疊著數月生產出來的龐大書面資料,在幾個小時閱讀完後(天知道他們看了什麼?),開始抽籤分批與每個教師、學生們座談。而我們老師的座談地點,就在自己的研究室——因為權力之眼觀看下受檢心態的焦慮發作,我前一日才特別打掃過。

關於權力的行使,坐在我面前的評審教授其實頗為不安,這一點令人同情。說到底,我們總不免懷疑究竟是為了什麼而坐在此處?

這位評審委員為人非常謙遜,明白他們的出現是來進行某種干預的,因而帶著靦腆;由是之故,讓人覺得這外在力量尚能忍受。倒是有的評審真以為他是來糾正的,自認為是評鑑制度的化身,遂行著對大學系所的治理職能,高傲的問著一些莫名其妙的問題。我對後者那種與權力一致的主體效果,感到震驚;但他們並非是人前人後兩個樣的官場小人,而是理直氣壯的菁英——這更令人覺得悲哀。

【延伸閱讀】

高教見聞錄01|論文發表數量表揚:一盆潑向學術理想的冷水

高教見聞錄02|認真教學沒好處,發表才是硬道理?