(製圖: Mo)

(本文轉載自公庫合作夥伴:G點電視)

訪問及撰文: Cindy

文字編輯:Mo

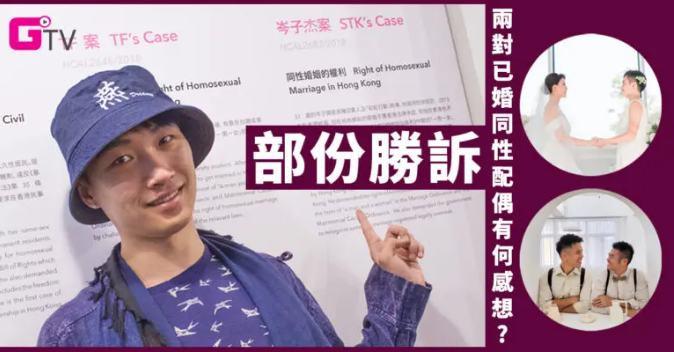

正當香港的司法平權戰線今年高歌猛進,先有岑子杰案終院部份勝訴,又有同性配偶公屋居屋案、遺產繼承權在上訴庭傳來喜訊,社會對「多元成家」的想像也漸漸從爭取同性配偶法律承認和權益,擴闊至同志家長生養小孩等議題。繼AABB案後,一對已在海外結婚的香港女同志以「互惠人工受孕」方式誔下嬰兒,雖然兩位媽媽都共同照顧並養育該嬰兒,但按香港法律只有懷胎產子的媽媽能被視為「媽媽」,另一位提供卵子作人工受孕的媽媽卻不獲任何法律承認。她為了爭取成為嬰兒的其中一名父母,於2022年向高院提出申請,挑戰《父母與子女條例》中「父母」一字的定義。

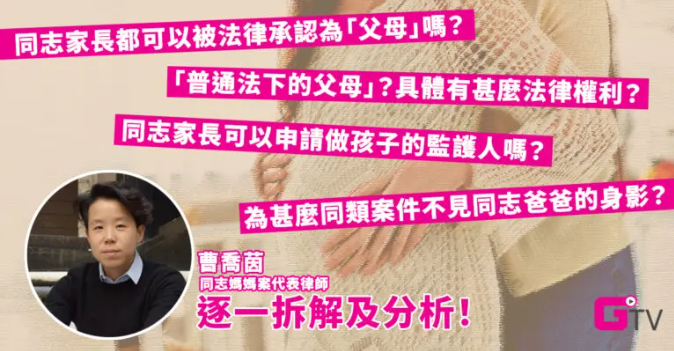

雖然高院法官在今年8月駁回這位媽媽的申請,但亦同情本案母嬰的遭遇,盡力宣告她是「普通法下的父母」。究竟法庭這次裁決,為香港的同志家長爭取法律承認帶來甚麼啓示?未來在香港爭取同志親權,又可以朝甚麼方向努力?為了令讀者更易理解生澀的法律內容,G點特別訪問了代表同志媽媽的曹喬茵律師,以Q&A方式拆解這宗案件和分析它的影響。

Q1:今次NF v R案與之前爭取同志親權的案件有甚麼不同?

過去同志家長爭取法律承認的案件(如2021年的AABB案),僅要求法庭承認無血緣關係的同志媽媽作為孩子的「監護人」,並成功爭取共同撫養權(joint custody)。但本案直接挑戰《父母與子女條例》中對「父母」(parents)一詞的定義,若成功,提供卵子給另一半作人工授孕、但沒有懷孕產子的同志媽媽亦可獲法庭承認為「父母」,不但擁有比監護人更進一步的法律承認和權責(監護人可以是任何非父母的法定代理人,而且只維持到孩童18歲成年為止;父母身份則是終生,反映孩子歸屬哪個家庭),亦是香港首宗同志家長爭取被同時認可為法定「父母」的案例,因此本案的影響力比先前的案件更深遠。

Q2:同志家長都可以被法律承認為「父母」嗎?

不,同志媽媽中仍只有懷孕產子那一方會被香港法律承認為「母親」。由於1993年生效的《父母與子女條例》非常嚴謹地定義對於「藉醫療懷孕或出生」的嬰孩,只可以有一位母親,那就是植入胚胎或精子和卵子、懷孕生下他的母親,「除她以外,別無其他女子被視為母親」,因此即使本案的同志媽媽R提供了卵子,與案中嬰兒有血緣關係,也負起了照顧和撫養他的家長責任,但因為她不是生下嬰兒的人,香港法例仍只承認嬰兒的生母NF是「母親」,R則不是。法官只能盡量宣告她為「普通法下的父母」。

Q3: 甚麼是「普通法下的父母」?具體有甚麼法律權利?

這是法官首次使用這個字眼,因此具體有甚麼權利和法律地位,仍需法庭進一步釐清。曹喬茵律師解釋,《父母與子女條例》的立法年代不會考慮到現今諸多關乎親子關係的議題,如同性戀家長、互惠人工受孕等,因此對「父母」的用詞「寫得好死」。雖然法官在判詞中也說,「父母」定義應隨社會和醫療科技與時並進,亦認同《條例》對案中嬰兒構成歧視,但受《條例》所限,她無法宣告媽媽R是法律承認的「父母」,才用了比較創新的方式宣告她為「普通法下的父母」,意即在「普通法原則下她應被承認為父母」,即使在香港做不到。

Q4: 為甚麼同類案件只見同志媽媽的身影,同志爸爸的情況又如何?

由於香港法律禁止商業代母(即付出或接受任何款項,在香港或其他地方安排和參與代孕),違者首次定罪可監禁6個月,因此香港的男同志伴侶即使走到世界任何地方,只要付款透過代母生育下一代,皆有機會墮入香港法網。過去有例子是異性戀夫婦在海外尋求代孕服務,他們亦要向法庭申請「判定為父母的命令」,除了要證明婚姻關係,亦要證明除「合理費用」外沒有多付任何額外金錢或利益,以避免販賣嬰兒的嫌疑。這重額外的法律風險和手續往往令同志爸爸卻步,寧願低調處理,因此在爭取同志親權的案件少見同志爸爸的身影。

Q5: 那同志家長可以向法庭申請做孩子的監護人嗎?

可以。雖然香港未立法通過同性婚姻,海外同婚在港亦未獲承認,但之前的AABB案中法官就曾判與孩子沒有血緣、但多年來撫養孩子的女同志伴侶為監護人,意味着不管是異性戀或同性伴侶,只要能證明盡了家長之職,如餵養、關愛、教導和保護等心理和社交層面的責任,即使小孩非親生,甚至與伴侶沒結婚,亦能成為小孩的法定監護人,並擁有共同撫養權(即有責任照顧和管教小孩,並安排其日常事務,如教育、課外學習等)。值得留意的是,監護人雖然往往由小孩的父母擔當,法庭亦可決定將小孩付託給任何願意照顧他的人或機構,不論該監護人是否其親屬,因此監護權最主要還是考慮小孩的最佳福祉。

Q6: 這宗案件與終院早前裁定「政府須制訂替代框架承認同性關係」,對在香港推動同志親權有甚麼啓示?

岑子杰案今年9月在終審法院部份勝訴,政府須在兩年內為同性伴侶關係訂立「替代法律框架」,界定和保障同性伴侶基本社會需求等核心權利,是香港爭取同性關係法律承認的一大突破。曹喬茵律師認為,由於本案法官已明確指出《父母與子女條例》對案中嬰兒及其他處境相似、由同志媽媽用人工受孕或其他醫學手段誔生的嬰兒構成歧視(第142、147段),因此未來若有人申請司法覆核挑戰《條例》,將有一定機率勝訴。政府若想「一勞永逸」解決同志親權相關的爭議,其實應借着今次制訂「替代法律框架」的機會,一併思考彩虹家庭在法律底下如何處理,否則未來將有更多官司會就着家長和子女的權益發展。

Q7: 香港的同志家長若想要更大的法律承認,未來可以爭取的方向是?

其中一個大議題將是領養相關事宜,目前香港法規不禁止同性伴侶領養小孩,但不能以配偶身份提出共同領養申請,只能以「單人身份」申請,同志家庭的單人申請者往往很難獲得配對。如果未來有人成功司法覆核《父母與子女條例》對「父母」的定義,那社署等政府部門也會比較接受同志家長。另一個可以嘗試改變的則是規管人工受孕、代母等的《人類生殖科技條例》,目前條例只容許向「已婚夫婦」在香港提供人工受孕治療,不止排除了同性伴侶,連未結婚的異性戀伴侶或渴望有小孩的單身人士都被拒諸門外,未能跟上時代的進步。

Q8: 這次裁決是否也反映透過司法推動平權的局限性?

過去10年,香港很多性/別小眾權利都是透過司法覆核或其他法律手段爭取,但正如本案法官在判詞也承認「法例的空隙需由立法機關填補,法官縱使同情申請人,也不能改寫法例」(第145段)。曹喬茵律師指對於一部寫在20、30年前的法例,大家唯一能做的就是要求法官作出一個比較開明(liberal)的詮釋,但法官依然受到很大限制,最終仍要回到立法方面尋求突破,作出改革。

結語:法庭上的爭取只是開路 性/別平權須多路突圍

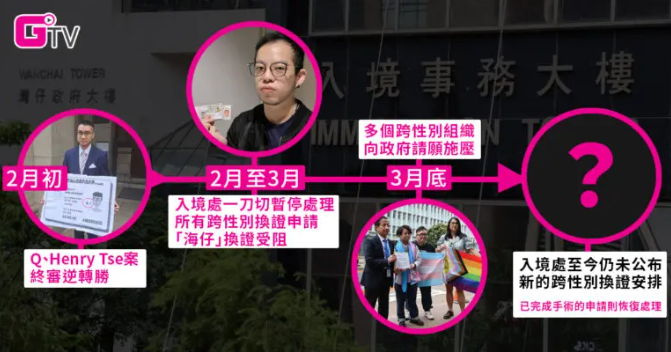

司法平權無疑是香港性/別小眾的重要策略,近年亦屢見成效,直接改變了很多歧視性、違憲的政府政策,但大家亦觀察到這些法庭案件曠日費時,政府亦幾乎一定會逐級上訴直至終審法院(見梁鎮罡案、跨性別免術換證案、同性配偶公屋居屋和遺產案等),對申請人的財力、時間和精神壓力都非常巨大。

再者,法庭裁決雖能帶來實質影響,但艱澀的法律內容對一般公眾不太友好,如岑子杰案的「替代法律框架」是甚麼,這次同志媽媽人工受孕案的「普通法下的父母」又是甚麼,裁決帶出甚麼更深的議題等。要慢慢改變公眾認知,法庭上的攻防外仍須行動者「補位」,將司法平權的成果化為公眾教育的一部份。法庭上的爭取很多時只是開路,有其極限,要改變性/別小眾面對的結構不平等,最終無可避免都會繞回政府的責任,以及立法和修法的問題上。