圖/文 林文蔚

洪仲丘案一審判決結果出爐,讓民怨再次沸騰,軍中一再發

時值公元二○○○年,入行才滿才一年的我已經算是半個老

相信就和一年前的我一樣,今年報到的新人和人數多上好幾

「等一下有移監新收,阿峰最資深,你帶隊負責引導收容人

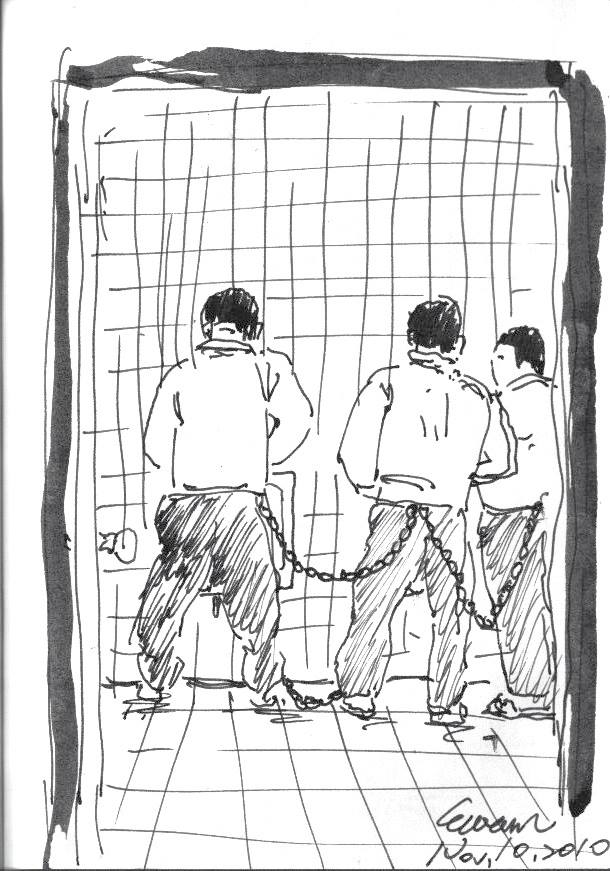

遊覽車緩緩駛入戒護區,車門一開,被鏈成三人一串的收容

「到定位看齊蹲下,不要講話,眼睛閉上。」

我才喊完口令,阿峰就把我拉到一旁。

「幹嘛?」我問。

「我有事要教你,」他低聲道:「等著看。」

「看什麼?」我聽得一頭霧水。

「就等著,待會你就知道。」

接下來的事很自然地就發生了,卻出乎我意料…

原本在周邊負責警戒的新同仁開始向收容人隊伍聚攏…

「下車的快點!」同仁甲催促著。

「腳鐐不要拖!蹲下!」同仁乙接下去說。

同仁丙欺近隊伍,接著蹲下來一個個盯著低頭的收容人看:

「叫你眼睛閉上是聽不懂是嗎?」他大吼。

這時輪到最後一組下車,鏈在中間那位下階梯時沒走穩,鏈

就位蹲下的時候他似乎低聲在向後面那位表示歉意…

「你在講什麼話!?」離他們最近的同仁丁突然對著他的頭

我張著大嘴來不及反應,這一幕實在是太…

「誒!NO!」阿峰舉起食指,示意他不可如此。

任務結束後,我氣急敗壞地跑去找阿峰:

「你怎麼知道會發生這種事?」

「其實我不知道,這種事幾乎年年都有,我只是猜有可能而

剛剛對我來說實在太震撼了,我忍不住再問:「怎麼前兩天

「這我們不該苛責,因為也有可能發生在你我身上,只要沒

「你是說人犯被虐死那件事嗎?當然聽過,那幾位在場的同

「想想人犯丟了性命,涉案同仁不是進來關,就是無辜受累

在這個職務上,我們負有積極作為的義務,如果不做,就是

當人要對團體或命令說「不!」是很困難的,但做為監所管

記得不少老同事談起泰源早年從警總移交後沿用對待政治犯

現在法務部三令五申的嚴禁凌虐,監所虐囚的風氣或許不會

阿峰繼續接著說:「對犯罪者的既有印象,再加上我們個人

時間回到現在,我和同仁正步出違規舍。

「現在犯人實在太好關了,」他這幾天為了辦違規搞得焦頭

阿峰的提醒,至今我不敢或忘,全控機構的氣氛下確實足以

我經常禁慶幸自己入行得晚,否則在當年那樣的氛圍下,不

說不定早就換上了拖鞋當起自己的客戶了…

原文刊載於2014年4月號《人本教育札記n.298》