文/ 許孟祥(AIA成員、台灣地區政治受難人互助會工作人員)、李哲宇(AIA成員、差事劇團團員)

參訪六張犁白色恐怖亂葬崗是《紅字團:2014-1949》的其一計劃。我們設想,以六張犁亂葬崗所開展的展覽,應可以透過宣講白色恐怖議題,與實地踏訪六張犁亂葬崗等交流行動,以作為展場的其一呈現。藝術在行動(ART IN ACTION,AIA),即是我們揣摩著創作如何透過行動的過程產生意義。2014年5月26日,我們首次在台灣大學的中文通識課程進行宣講,6月9日到亂葬崗參訪。7月6日則與亞際文化研究學會暑期班(INTER-ASIA CULTURAL STUDIES SOCIETY SUMMER SCHOOL)學員,進行白色恐怖課題交流與踏訪六張犁。這份側記,是踏訪的片段報導,也是執行上的思索。

藝術與政治兩領域的距離從來不遠,藝術涉足政治題材並不罕見,政治也從不缺席於美學化的展演。差事劇團經年涉獵的政治議題劇作,以及;台灣地區政治受難人互助會(以下簡稱互助會),每年在馬場町紀念政治受難人的“秋祭”儀式,正顯現一條由美學與政治各據一端而劃出的行動光譜。至於,美學化與政治化了多少,端視彼此在這條光譜上向對方滑移的程度。然而,《紅字團:2014-1949》在差事劇團與互助會的協力下,白色恐怖宣講與上亂葬崗的活動,卻使得藝術與政治之間的關係更為糾結,特別是白色恐怖課題,所牽連的歷史範疇,與當代社會對這段歷史的政治詮釋角力。因而,一當我們想跳脫主流論述白色恐怖的方法論國族主義,汲汲於重塑1950年代的國際情境時,唯恐《紅字團:2014-1949》的展覽看起來會無甚美感地很“政治”;反之,回到創作本身為思考本位,卻不免又擔憂是否稀釋太多脈絡而去政治化。

◆差事劇團《台北歌手》演出,指涉的是1950年代白色恐怖時期的革命行動家呂赫若。

◆差事劇團《台北歌手》演出,指涉的是1950年代白色恐怖時期的革命行動家呂赫若。

參與性與合作性是當代藝術的特徵之一,民眾參與對差事劇團的戲劇實踐而言也一直是重點。但在我們上述作繭自縛的設想下,談民眾參與與合作,卻顯得沒有那麼不証自明。因為我們所構思的一組意義系統,看似以參與和合作的形式,給予參訪亂葬崗的參與者開放的介入空間,然而,白色恐怖的歷史,總為了服務當下的諸種目的,而不斷重新配置其意義構成,它可以是關於伸張正義與人權的主流提綱,也可以是指涉世界體系與分斷體制下的權力運作。浸泡在這諸多意義系統版本下的我們,要談參與和合作似乎還需要更多的溝通能耐。參與者是否真能進入我們所想像的參與與合作?對白色恐怖的感知是否在這個過程中重新分配?只怕實際的狀況更多是各自表述。

參訪亂葬崗與宣講白色恐怖等計劃,是否真能呈現創作的合作性、民主性與參與性?恐怕這也僅能是我們私自的期待。欣慰的是,不少參與者珍惜於這段歷史,我們在活動中的偶然參與者身上—也就是那天開車帶我們上山的司機—也窺視到台灣社會在觸及白色恐怖議題的慣見思維構造。

白色恐怖的顏色:記六張犁之行

6月9日午後,我們依約來到台大校門集合,準備與40來位大學生上白色恐怖亂葬崗現場。這是一場戶外教學,但行程僅是從公館繞到鄰近的六張犁山區。

在蜿蜒狹小的山路上,小巴士一路緊貼滿山的墳塚往上爬。清明節已是兩個星期多前的事,墓區在一些五顏六色的掛紙點綴外一如往常冷清。學生們在巴士上一路鬧哄哄,與窗外莊嚴的景象百般違和,年約五十來歲的司機終於不解地詢問,我們為何帶兩車學生到六張犁公墓區?怎麼會揪團上墳場?當我說明,因為山上有個白色恐怖亂葬崗的歷史現場。司機這才睜大眼睛地述說起,他幼時從父職輩那裡聽來的各種白色恐怖事跡,驚訝早年耳聞的亂葬崗,竟然就是他今日接送的目的地,興奮表示也想與我們一窺究竟。

◆ 叢草荒湮的第三現場,那裡沒有所謂的路徑,幾乎只能踏在罹難者身上而行。

◆ 叢草荒湮的第三現場,那裡沒有所謂的路徑,幾乎只能踏在罹難者身上而行。

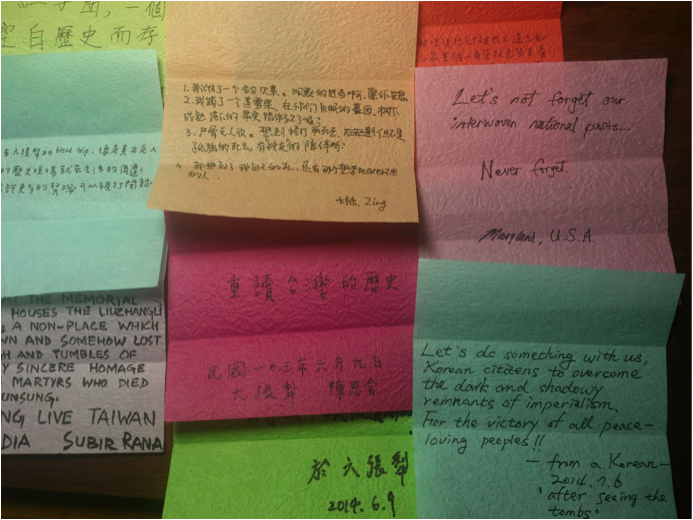

亂葬崗上,推演多時的沙盤總算要實作了。我們試著把近身踏查這個現場以來的些許觀察告訴一同上山的同學。這包括,墓碑紀錄的槍決時間,主要集中在1950-1953年的韓戰時期;再者,則是死難者不分省籍;第三,是墓區滑動的土質正不斷吞沒著這個歷史現場。炙熱的那天,與會者大多沿著一旁的樹蔭並排站著,他們大概也無法邁步於雜草叢生的傾斜墓區中,只怕一不留神踏壞墓石。坦白說,那邊並沒有所謂的路,我們所能辨析的行走路線,大都是雨水沿坡留下的細微水道。難耐的溽暑,厚沈的事蹟,我們不確定透過大聲公,究竟能傳遞多少訊息,僅是在行程結束前,邀請學生在擬似掛紙的雲彩紙上,留下他們認為“紅字團”是什麼的字句。

◆ 參與者正從第三現場捕捉101大樓的身影 ◆ 遙望101大樓的白色恐怖亂葬崗

回程的路上,小巴士一樣鬧哄哄。揣想山上的解說可能還不夠動人罷!帶人上六張犁的沙盤大概還需推演。倒是司機還興匆匆說著他的白色恐怖認識,惋惜當時不少有為知識份子的犧牲。不知怎麼,他突然談到前國道收費員的抗爭,並政治不正確的說:「那些人活該!」。相較他對白色恐怖罹難者的義憤填膺,這回換我不明白。他才解釋,1980年代,他曾從南部載過不少人北上陳情抗議,巴士外掛滿的抗爭布條常引來國道收費員側目,有一回國道收費員在收取回數票時對他說:「你們是不是吃飽沒事幹?跑到北部來亂!」司機語帶揶揄地說著:「當初說我們來亂,現在輪到他們了,我才說這些人活該!!」一路上聽下來,我才知道司機早年也參與黨外運動,在政黨輪替之前,也一直是民進黨的忠實支持者。他對白色恐怖受害者的同情,我想也與他參與黨外運動的經驗相關。

我正默想可以如何向他說明,以當下國民黨、民進黨等政黨政治思維,恐怕還說不清白色恐怖受害者的生命經驗時,我們已回到稍早集合的台大校門口。

同司機道別前,他以充滿肯定的眼神對我說:「你們這樣做很不錯!我們理念一樣!」。我追問他:「什麼理念?」他對我報以親切的微笑,並像是掀開底牌地比著大拇指說:「我是正綠的啦」。

白色恐怖,究竟是什麼顏色,藍與綠,或黑與紅?

◆與會者在擬仿掛紙的雲彩紙上,留下他們認為「紅字團是什麼」的字句。

◆ 在寶藏巖國際藝術村拓印「未詳之墓」的活動。

六張犁亂葬崗的空間意義流變

2013年底,兩百多名政治受難者與家屬,頭頂著蒼蒼白髮,冒著臘月時節台北的綿綿陰雨,再度聚首台北市近郊的六張犁山區。這個名為「重返六張犁」的活動,是為了紀念1993年5月,政治受難人在六張犁的荒草間,發現距離彼時40多年前的白色恐怖期間,遭槍決犧牲者最後被棄葬的所在。一如在台灣發生的1950年代白色恐怖歷史,這個活動,幾乎沒有在台灣社會的公共視野中被投以任何的關注。距離這個活動月餘,由戒嚴時期「政治犯」所組成的團體「台灣地區政治受難人互助會」收到國有財產署發文通知,擇期針對六張犁白色恐怖犧牲者棄葬區進行土地鑑界,釐清是否有占用國有土地之嫌。

◆ 1993年在六張犁發現白色恐怖亂葬崗 ( 政治受難人互助會 提供)

如果我們把時間序稍為拉大一些來看六張犁白色恐怖犧牲者遭棄葬區,這個空間的意義其實幾度歷經轉換,島內的政治時態也已經橫跨了兩次的政黨輪替。1993年發現後,先是從禁忌般無人聞問的亂葬崗,成為了民間團體守護的「歷史現場」;1996年,由台北市政府規劃的紀念公園隨後在2003年落成(但公園範圍並不包括白色恐怖犧牲者墓區座落的三個現場);迄今依舊荒湮的歷史現場,在2014年1月間遭到財政部國有財產署發文認定有侵占國土之嫌,而涉及侵占國有土地的「事主」則是由官方槍決掩埋、身分未明的白色恐怖亡者。從1950年代的亂葬崗、1990年代的歷史現場、21世紀的紀念公園到侵占國土墓區等,這令人咋舌的轉變,「事主」也真啞口無言了。

六張犁白色恐怖亂葬崗的空間意義轉換過程,多半與解嚴後島內的政黨政治及社會氛圍有重大連繫,並且也與兩岸關係的移轉與變化脫不了關係。隨著1993年六張犁荒塚的面世,國共之戰與國際冷戰所結構的50年代以降的台灣白色恐怖史,大體就集中表現在這處遺跡上。只是,儘管這個現場被發現至今已經超過20年,但是叢草荒湮、土坡滑落以及墓石頹倒的現況,不僅說明了歷史空間的實體保存根本沒有被善待,原因恐怕還在於,這段交織帝國爭奪、殖民侵略的歷史,自今仍未有效地代謝,塵封已久的歷史宛如對人體有害的重金屬,已積累過多地傷害了我們的腦神經:美國/中國、統一/獨立、中國/台灣、國民黨/共產黨、民主/獨裁、自由/不自由、人權/迫害人權等等,一連串延伸自冷戰的二元對立思維,至今仍深刻渲染於你/我的思維構造,尤有甚者,是把一切複雜的情境簡化為藍/綠兩造,以對一切事物進行指認與歸類。理解六張犁墳塚的歷史成因,恐怕已不是非此即彼的二元思維所能解釋。

要在台灣島內(金馬、蘭嶼呢?這或許又是另一個更複雜的課題罷)談戰後的白色恐怖歷史,本身就是一件困難的事。也因為這樣,處理歷史課題的諸多艱難,恐怕已不是所謂還原歷史真相。新史料的出土、口述史的積累或許真能逼近“真相”,但更重要的還是人們在怎樣的現實叢結下,對過去進行提問與思辨,這個過程是否能脫除閉鎖於島嶼範圍內的二元對立思維構造。

在這樣的叢結下,眼前的現實情境、白色恐怖以及六張犁墓石,就都是歷史的殘留物了。

如果廻返過去,有助於重設當下二元對立思維構造,那麼六張犁亂葬崗的空間意義仍可轉變,它不會只是威權統治的見證,它或許也可以是韓戰的現場,冷戰堆砌的墳場。眼下美國重返亞洲的部署,也就使得矗立其上的殘缺墓石有了當代感。短暫的踏訪亂葬崗與宣講白色恐怖等活動已匆匆結束,這些過程所主觀思索與操演的行動,多少也客體化於展場。我們以為,展覽不過就是某種議題與懸念的幽微再現,它終究與當下的複雜情境差多了⋯⋯。餘下的,就有待這些物件與觀者在纏繞的過程中調節轉化了。