文/管中祥

世新大學校長吳永乾在和學生座談中,回應外界質疑《台灣立報》及《破報》的存續問題,他略顯激動地說:我們是來辦學的,不是來辦報的。辦報是為了能夠支援我們教學,提供實習機會,增加學校的知名度、光彩,你如果發行只有六百份,我請問你們增加了什麼光彩?

吳校長說的數字未必正確,在立報停刊前,發行量大約仍有兩千份,但不論六百,還是兩千,《立報》的紙本發行量的確不高。

以發行量評估報紙存在的價值,恐怕是真的不了解新聞媒體存在的價值。用個未必完全貼切的類比來說,紐約時報、衛報的發行量和以銷量見長的幾家「小」報比較,當然不高,但不會有人說這兩家報紙沒有存在的價值;《四方報》發行量約兩萬份,遠遜於許多主流報刊,但《四方報》存在的價值豈是些大報能夠相比。

一份報紙要有多少發行量才有價值?雖然見仁見智,但如何認定報紙的價值卻反應出評價者背後的價值。吳永乾究竟怎麼想,或許並不是那麼重要,只是吳校長說的這句話,和世新及《立報》的創辦人,同時也是世新前校長成舍我的理念相互對照,恐怕是極大的諷刺。

1988年1月1日報禁解除,《台灣立報》於7月12日創刊,當年91歲,視力殘弱,一生以辦報為職志的成舍我,在發刊辭上寫著:「我今年已九十一歲,正應迅速退休,頤養晚年,靜待最後一天的來臨。不特時間極短的中國新聞史,沒有九十一歲的人創辦新報,即在世界新聞史中,似乎也沒有任何國家的高齡老人,敢如此胡塗冒險。」

一份新的報紙是沒有發行量的,但無損於他成立與存在的價值。《立報》剛發行時,要錢沒錢,對手環伺,前途一片渺茫。但為什麼成舍我卻敢如此糊塗冒險?他說,除了要「供應世新校友及在校同學,實現其所學的新聞理論及增進其技術。」更重要的是,「開放報禁證明台灣確已有新聞自由,並證明我四十年前的誓言,雖然中共能摧毀我的世界日報,但無法摧毀我畢生獻身新聞事業,發揮正義,反抗暴力的意志。台灣《立報》將百分之百為搶救國家生存,維護人民福利,為人民說話,永遠不受任何黨派及資本家操縱。」

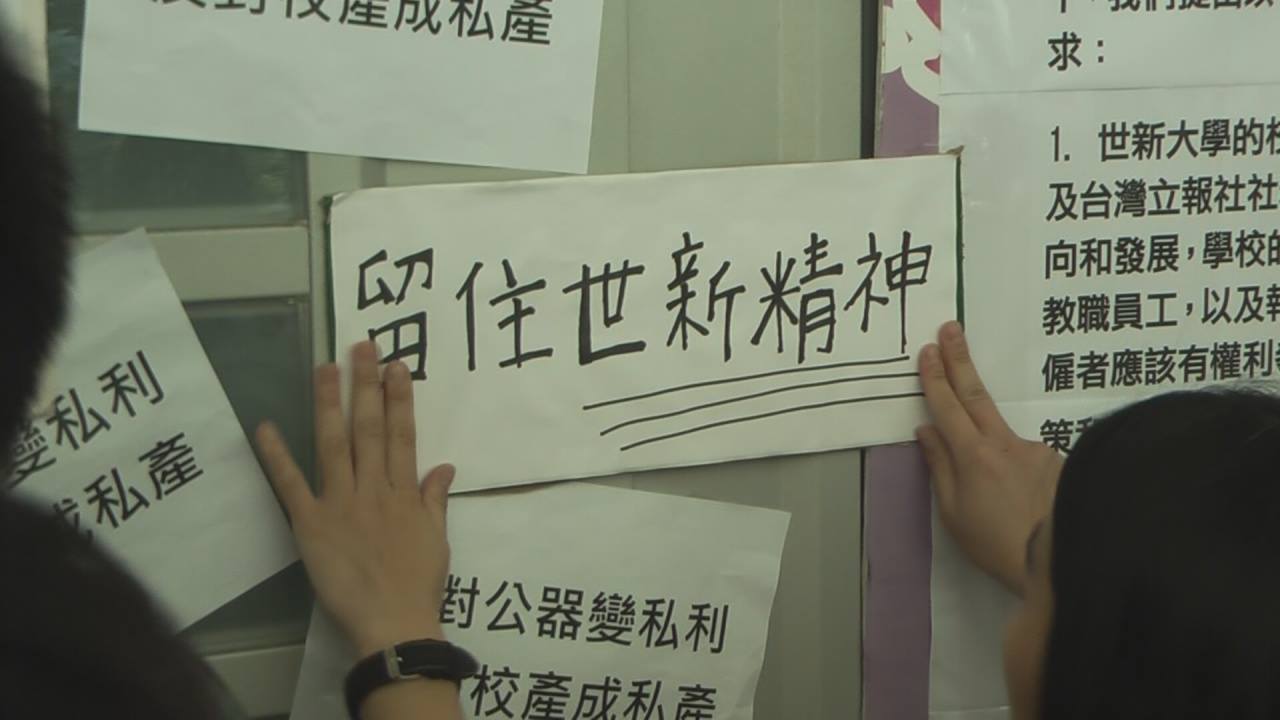

無黨無派、自主獨立、對抗強權、弱勢發聲,是世新存在及《立報》成立的重要價值。

世新的特色之一就是廣納異議者,當時,受白色恐怖壓迫,不見容於當道的知識份子,不分統獨、不論左右齊聚翠谷作育英才,這些平日見面會吵架反叛人士,即使生毛帶角,意見不同,但卻共同對權威體制不滿,並且起身對抗。成舍我不擔心政治上沒禮貌的「壞人」帶壞學生,世新反倒成了這些人的避風港,也為學校培養出許許多多異議人才。

這樣的辦學理念雖然老派,但卻是大學存在的基本價值,因為大學本來就不是要為權力者服務,也不是要培養企業最愛用人才,而是要能創建自由與多元的風氣,實踐批判精神。

《立報》不是台灣報禁開放後第一份發行的報刊,但卻是解除報禁至今,維持最久的報紙。不論是報禁後才成立的首都早報、中時晚報、太平洋時報、環球日報,或者老牌的中央日報、民生報,這些依恃政黨或廣告經營的商業媒體早已一個個退出市場。而一直不被看好的《台灣立報》,不但能在世新大學的支持下持續經營,更重要的是,不靠財團、不靠廣告的營運模式,也讓《立報》在逐漸右傾、強調利潤價值的媒體市場,仍能堅持報業應有的獨立與多元精神。

《立報》雖小,勞動條件也差,但卻是台灣少數能連結弱勢,持續異議的媒體,不但有犀利與相對左翼的言論,也創立其它媒體毫不在意的性別版、族群版、東南亞版,並孕生了《破報》與《四方報》。在諸多重要的社會議題上,例如樂生保留運動、反國光石化、反戰、大埔案、河岸迫遷,《台灣立報》不只大量報導,更扮演起監督者的重要角色。

成舍我辦世新、辦《立報》時,未必存在著宏大或是高調的「左派」思想,他要辦的只是「大眾化報紙」,這份報刊不是為了資本家、廣告而存在,而是要滿足大眾在各樣知識與資訊的需要,是讓大眾發聲,維持批判性言論的存在空間。

成舍我在臨終前無法言語,但仍然拿起筆來在紙上寫下:我要說話。這樣的精神也是辦《立報》的精神,因為他曾說,《立報》為確實做到「為老百姓說話」,這正是發行量只有六百份的《台灣立報》的重要價值。

對於《立報》及其與世新的關係,成舍我在《台灣立報》創刊辭說的十分明白。他說:

台灣《立報》,今日創刊,我雖不敢確保這張報必將辦得光輝燦爛,十分精彩,但我定可確保,這張報一定能發揮正義抵抗暴力,為老百姓說話,不但不會依附任何黨派,並將永遠不致如英美等國家報紙,儘管不是黨派的政治工具,但卻是資本家的發財工具。「世界新聞專科學校」是財團法人,世新的台灣《立報》,當然也就是財團法人,英美報紙往往為投資者或大幅廣告登戶所操縱,相信台灣《立報》,永遠不會發生此弊害。

成舍我的一生都在和政治巨獸,財閥資本戰鬥,不論是辦學或辦報,都是要在政商結盟的資本主義社會殺出血路,堅持辦學及媒體的多元與批判精神。沒想到在過逝23年後,卻被繼任者狠狠打臉,若是地下有知,不知如何感想?