本文由公庫合作夥伴《街報》提供(文/楊潔,訪談/楊潔、周慧盈、鄧婉晴,照片/眾意媒體、網路)

臺灣於2009年簽訂《國際公約》,但在執行上卻仍有段距離,其死刑執行數量排名高舉世界第八位,2010至2013年間共處決21位死囚,2014年4月29日槍決了5名死囚,當中不乏內有冤情。

苗博雅提及廢除死刑最大的意義:“我們要的是一個權力有限的國家,這個國家是為了民眾而存在的,他不是民眾的主人,不應該擁有死刑這樣的權力。”

對此,臺灣廢除死刑推動聯盟法務主任苗博雅認為,政府執行死刑其實是為了轉移注意力。“從2010年恢復執行死刑開始,每一年的執行剛好都有很重大的社會事件,例如2013年國會有個反核的議案,還有法務部把前總統陳水扁從臺北移到台中去。至今政府仍然如此處理,只是以前社會大眾沒有那麼強烈的感覺,但因為這次318太陽花運動捲動了很多人,當馬政府在429做出這事情時,即讓沒想過這事情的人頓悟政府是否在利用死刑轉移焦點。或許,他們對死刑的立場不會因此而改變,但他們卻不認同執行死刑的目的。我覺得這次馬政府執行死刑並沒有討到便宜……讓更多人對臺灣的死刑打上問號。”

楊宗澧指出:“許多人對死刑存廢的選擇是有情緒性的支持,即便不相信這國家,但也因為沒辦法跳脫個人情感預設,無法原諒這件事(犯罪),而沒有想到各種可能。我們的想像是單一的,若有被害人/家屬選擇原諒,反而常常會被社會質疑這個行為。”

臺灣廢除死刑推動聯盟執委楊宗澧也表示,“我覺得死刑議題成為了所有重大社會事件的代罪羔羊,大家對於犯罪的想像力是非常薄弱的,大家會覺得犯罪就長成那樣子、犯罪很簡單,可犯罪背後的因素其實是非常複雜的,我覺得這歸咎於社會對於很多事情的想像過於單元。”就以臺灣2014年5月發生臺北捷運隨機殺人事件為例,犯案的是一名年輕大學生,直言因為沒有勇氣自殺,希望殺人過後被判死,瞭解自己的一生。他是為了死刑而犯案的。

“廢死聯盟剛出來的時候其實受到很多阻礙,反廢死的聲音也非常大。但是,就因為價值觀很難撼動,才需要有人去做這樣的事(推動廢死)。北捷事情發生後,有人開始轉變想法說應該要做些什麼。我覺得這個轉變不是忽然就有的,而是過去論述的累積與推動。”

有死刑,就有安全感?

相信與支持死刑的人,不乏是把自己當作“准被害人”的預防心態,想藉由國家公權力將重罪犯永久性隔離,讓自己免於遭到傷害的風險,一勞永逸。可是,有了死刑,我們真的覺得更安全嗎?

苗博雅指出:“社會上,個人對危險、骯髒、低賤的東西或人,都渴望排除在外,這樣才會有安全感。這不僅是死刑的問題,包括很多政策,例如隔離低下階層,故意把設施做很爛,讓遊民睡不到或待在那兒等,都是出於同樣的緣由。死刑就是有這樣的功能,通過新聞媒體或是員警去鎖定一些看起來最危險、最不能被社會接受的那種人,然後把他們挑出來,用司法的機制讓他徹底被隔絕在世界之外——處死。

這個時候我們的社會根本就不用去想,要怎麼面對這樣的人,他作為一個跟我們一起生活的共同體。反過來說,在沒有死刑的國家,他們面對的問題是,這樣的人沒辦法徹底隔離掉,縱使在監獄裡面,他還是跟其他人接觸,是有社會上意義的人,所以反而要開始想,社會要怎麼樣去面對他們。

“這是兩種很不一樣的價值觀,一種是,既然是沒用的東西,好比垃圾一樣,就要隔離開來丟進焚化爐裡,當做你沒有存在;另一種是,我不允許丟垃圾,無論如何都要把它回收,所以就開始想很多回收的方法。要怎麼去改造那個人?或是從源頭去想要怎麼減少社會邊緣人的產生?社會就會開始反省問題。”

懲罰極限:殘忍與過當

難道,我們就這樣原諒與寬恕罪犯嗎?苗博雅指出:“原不原諒與要不要廢除死刑,不見得有必然關係。做壞事的人還是要得到應得的懲罰,比較重要的是要跟社會去談,刑法的極限在哪裡。”

死刑存廢的爭論,不是“原諒/寬恕與否”,或“犯人該不該罰”的問題,而是,我們該罰到什麼程度、處置罪犯的極限在哪裡?

回到一開始提到那個搶匪制服後被打死的例子。如果一個搶匪完全被制服了,失去威脅他人的能力,這時候的你會繼續毆打他,直到他死亡嗎?冷靜地想一想,我們應該會停手,或者頂多補幾拳泄怒,但不至於要將他打死,不然,那就是防衛過當。

同理,如果其他刑法,如:無期徒刑/終身監禁已經達到了將罪犯與社會隔離的目的,他已經失去危害社會、威脅他人的能力,為什麼我們還要奪人性命?這就是“過當”。

對於蓄意殺人,尤其殺害那些無防備、無抵抗的無辜者,或故意折磨被害人時,我們難以容忍這樣的傷害與罪犯,因為我們覺得那樣的人與行為殘忍。然而,反過來說,一旦罪犯被關進監獄,我們殺他,其實是“過當”防衛,一旦過當,就是殘忍。

被害人保護/支持制度

我曾出席一場“世界反死刑日”的電影會。在交流環節,底下一名觀眾坦誠本身是受害者的家屬,並直言若有天抓到兇手,希望可以將對方處死。那一刻,面對著承受了巨大哀傷與憤怒的肉身,及渴望討回公道的吶喊,自覺任何理性的語言都難以啟齒。在半公開的場合下,就這樣揭示自己的傷痛,那失去至親的傷口即便結痂了還是會流膿,好不了。此後,每次想到死刑的課題時,總會想到:被害人家屬怎麼辦?

其實,那位觀眾怨恨地直接表達想處死兇手時,我看見的是,這怒恨的壓抑與累積,也正是源自國家長期縱容司法忽略被害人家屬的需求與聲音。

我們對被害人與家屬的補償,只是要讓兇手伏法,用死刑去“照顧”他們。正因如此,用死刑了事,反而讓我們忽視被害人的其他需求。

一個完整的被害人支持制度,應是包括經濟扶助/金錢補償、精神創傷的輔導系統、面對訴訟程式所需要的協助、檢討司法程式減輕被害人出庭的憂慮避免造成二度傷害等。然而,當我們認定死刑就是已經還了被害人一個公道時,其實國家並沒有意識到要投入資源在被害人支援系統。

苗博雅表示:“我們的社會並不認為被害人是社會的責任,而是認為被害人是犯罪人的責任。犯罪是一個社會的風險,再怎麼好的社會都會有個基本的犯罪率,所以我們都有機會成為被害人。當不幸成為被害人時,代表社會的風險實現在這個人身上。這個人幫社會承擔了危險發生的機會,所以我們用納稅人的錢來補償他是完全合理的。這就是犯罪社會保險的概念。”

如果我們擁有完善的被害人保護制度,萬一不幸的事情發生在我身上,會有充裕的社會資源來幫助我,與我一起承擔風險。被害人保護制度的完善,才是我們安全感的來源。

香港,沒有死刑的社會

香港廢死,是從恢復死刑開始。

香港自1966年後就沒有執行過任何死刑,並於1993年正式廢除死刑。1990年代初,香港搶劫案件十分猖獗,於是有議員提出恢復死刑,來杜絕劫案,遭到反死刑的議員反對,雙方展開辯論。“當時做民意調查時,大部分民眾仍支持死刑,但三年後還是成功廢除死刑。中國1989年發生的‘六四事件’其實也成為了廢死的催化劑。港人從六四事件,延伸至對中國司法的不信任,若維持死刑,後果將不堪設想。

陳文慧直言,“大多人認為死刑有阻遏效用,但並沒有,馬來西亞、新加坡、泰國並沒有因此減少罪犯。國家維持死刑,不是為了降低犯罪率,而是為了維持自己的政權,日本和韓國是很明顯的例子。”

“我們的立法會由英國官員和選出來的議員組成,而他們也都同意廢除死刑,所以就一起廢除死刑。”香港的經驗告訴我們,代議士肯跨前一步很重要。“民眾往往很難理解司法系統的複雜,司法甚至會有不公正的時候。”

陳文慧提到:“死刑是種安全感的問題,臺灣和中國的朋友都說死刑帶來安全感;而我們的想法是相反的。香港年輕人會覺得整個世界是沒有死刑的,當告訴他們臺灣、泰國、日本、韓國都有死刑,他們是很驚訝的。去到該地旅行,他們反而會覺得沒有安全感。香港人會因為有死刑而覺得不安。”

“當社會發生一個重大的殺人事件時,例如北捷殺人事件,我們會有很多的討論。有人覺得嫌犯只是做錯事情,而且才21歲,是否能給他一個機會改過自新。能不能讓捷運更安全、怎麼教導青少年,而不是要恢復死刑。其實這個關乎整個社會如何處理犯錯的人,我們比較希望員警能儘快捉到兇手。”

一個沒有了死刑的社會,人們的思維其實是另一種模式:大家並不滿意、也不相信死刑可以直接給受害者與家屬或社會大眾一個完整的交待。這價值背後的體現在於,社會的“好人”與“壞人”並無法簡化地二分、而且不可輕易地把人隔離、邊緣化與標籤化,而是要去逼近整個社會都要一起去監督、預防與落實社會安全與平等的方法。

死刑:最省事的方法

因為沒有死刑,反而讓我們無從逃避、方便了事,必須正視與檢討這些犯下罪行的人為什麼如此、如何矯正、如何預防,我們必須思考如何與他們共處於一個社會。與此同時,整個社會要一起承擔犯罪的後果,而不是受害者與家屬個別去承受。

基於這樣的價值,人們追尋的是更完整、完善、人性化的司法與刑法制度。但是,死刑的存在,往往阻礙了我們檢討司法不公的契機。苗博雅表示:“死刑的存在,是非常省事的方法,但這只是省政府的事,不見得省我的事。有沒有死刑,我都必須面對成為被害人的風險,還是一樣要交很多稅,但政府卻可以少做很多事情。”

若沒有了死刑,國家就必須全面檢討整套的司法與刑法政策,相關的配套措施就會建立起來,例如:獄政管理、被害人保護制度、司法判決程式、罪案防禦的機制等,因為民眾必然會問“死刑廢除了以後該怎麼辦”,要安撫與改變人們對死刑的依賴,司法與刑法的制度就要做得好,沒有僥倖與散漫。人們真正相信的是,司法帶來的正義,而不是國家殺人的權力。

“沒有死刑”的價值觀

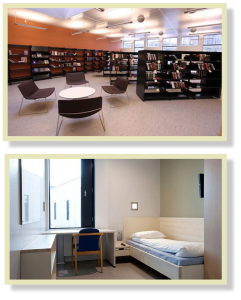

挪威的哈爾登監獄為歐洲最人性化的監獄,監獄的生活區明亮通透,並設置了近一半的女性守衛,且防守們不佩戴武器,以便“營造一個侵略性較小的氛圍”。“寬鬆”的環境和與真實社會相似的環境能夠減少犯人出獄後的不適應,避免增加再次犯罪的幾率。

2011年挪威血腥命案,造成77人死240多人傷,震驚了世界。由於挪威沒有死刑與無期徒刑,兇手被判該國最重的21年徒刑。

令人關注的是,在挪威媒體隨後進行“是否應修改法律以讓佈雷維克判處死刑”的民意調查中,近75%(8萬多人)的人選擇反對死刑。有民眾表示:“我們對這個‘瘋子’的態度是給予更多的民主、寬容和愛,這些價值觀正是他想要破壞的。我們要確保這個‘瘋子’不能改變我們的價值觀。”

該國司法部副部長說:“我相信所有的討論都能夠說明,我們擁有正確的價值觀和刑罰態度,而且我們應該更理性地面對殘忍和瘋狂的罪犯,否則我們也無法進步。”

當許多人都不解為何挪威人可以接受一個殘忍的兇手可免於死刑的時候,那其實彰顯了我們依賴死刑、相信一命抵一命的復仇價值。挪威民意的結果正正展現他們堅定地想要依循另一種有別於復仇與憤怒的價值觀。你看見的是社會民眾在“沒有了死刑”以後,願意集體承擔後果與風險的這份默識,是動容的。

- 2015年1月號《街報》免費線上閱讀:http://issuu.com/gentamedia/docs/streetvoice17_jan2015

- 其他《街報》連結,可流覽:http://issuu.com/gentamedia

- 欲知其他出版資訊,歡迎流覽眾意媒體面子書專頁:https://www.facebook.com/gentamedia

- 或眾意媒體網站:http://www.gentamedia.com