文/鍾明倫(英國雪菲爾大學社會系博士候選人)

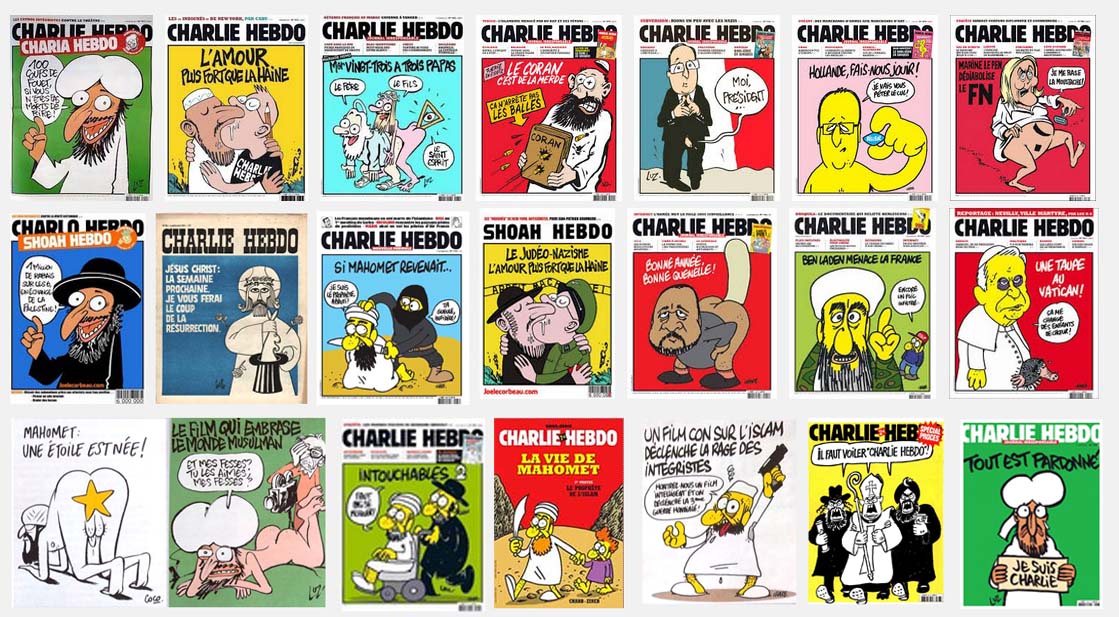

近日,國際媒體都將焦點放在法國查理雜誌社的恐怖攻擊事件(Charlie Hebdo attack),國際社會也發起也透過「我是查理」(JE SUIS CHARLIE)運動,譴責穆斯林激進組織的恐怖攻擊活動,侵害人權價值,捍衛雜誌社的「言論自由」(freedom of speech)。我們要問:從這起事件中,哪些是我們看到的?哪些是我們沒看到的?這則新聞的背後帶出幾個需要被思考的議題與價值,包括:人權(言論自由)的絕對論與相對論、宗教文化的絕對論與相對論、以及誰啟動了「恐怖攻擊」(穆斯林激進組織所謂的聖戰)。

法國大革命時,羅蘭夫人(Madame Roland)說了一句名言:「自由自由,多少罪惡假汝之名以行!」(O Liberty, liberty, how many crimes are committed in the name!)這句話提醒當代人,自由與秩序的關係,自由應該是有限度的。法國查理雜誌社被攻擊已經不是第一次了,多數的評論「譴責恐怖攻擊,捍衛言論自由」,若將言論自由當作是放諸四海皆準的普世價值,我們就要繼續追問,「恐怖攻擊」與「言論自由」的因果關係是什麼?為何恐怖組織會選擇攻擊「查理雜誌社」,而不是其他的雜誌社呢?

目前的調查也指向,雜誌社曾經多次使用諷刺漫畫批判「穆罕默德」以及消費「穆斯林的信仰」,這也讓整起事件的「因果關係」得到暫時性的理解。這個因果關係也引起不同立場的辯論,諷刺漫畫是否散播「仇恨言論」(hate speech),若是的話,諷刺漫畫的言論自由是否應該得到保障?若不是的話,諷刺漫畫的言論自由界限何在?諷刺漫畫的本質與目的是製造「族群/宗教的對立」,還是「解放宗教的不平等」?若行為本質是「良善/正當的」(例如:解放宗教的不平等),卻造成「不良的後果」(例如:恐怖攻擊與宗教的對立),這樣的行為是否可以被接受?當然,從概念上來說,「誰」(who)來界定「什麼」 (what)是「仇恨言論」也是我們需要繼續質疑的問題。

再者,從文化的觀點進行分析,查理雜誌社是否有權利可以用「歐洲中心/白人中心的觀點」批判穆斯林的社會制度。諷刺漫畫在本質上是一種「跨文化的批判」,我們需要思考的是:查理雜誌社熟悉穆斯林的宗教傳統嗎?查理雜誌社真的可以代表那些被壓迫者的穆斯林人民發聲嗎?當「文化傳統」、「宗教信仰」與「人權的價值」相互牴觸時,什麼應該是優先被考慮的?如果我們捍衛諷刺漫畫的「言論自由的正當性」與「解放宗教枷鎖的可能性」,是否也可以反過來說,諷刺漫畫的背後是「歐洲中心價值」的傳播或「穆斯林恐慌症」(islamophobia)的再現。關鍵的問題是,諷刺漫畫究竟是「文化霸權」的展現,抑或是「神學/宗教解放」的運動?

當西方主流媒體都在聲援查理雜誌社,捍衛媒體自由與言論自由的同時,我們是否思考過「誰啟動了恐怖攻擊」?西方帝國主義的「恐怖攻擊」(terrorist attack),對於穆斯林來說,他們卻視為是「聖戰」 (jihad)。因此,「恐怖攻擊」的概念本身可能就是一個帶有「族群/宗教偏見」的詞彙,我們的「媒體素養」(media literacy)與「批判性閱讀」(critical reading)似乎也比較侷限在西方報紙的報導與文本,我們從文本中更是大量吸收「西方/帝國主義」的思想養分,我們關心過「阿拉伯半島/中東」媒體的價值與觀點嗎?

近日,「英國社會主義工人黨」(Socialist Workers Party,簡稱SWP )針對該事件也發出進步觀點的聲明,他們主張:「我們不要忘記帝國主義年復一年在整個中東和其他地方,所發動的戰爭、暗殺、無人戰機的攻擊和施行的酷刑。這種種暴行製造了深仇大恨」。當然,聲明中也強調:「我們不應被假裝『為言論自由而鬥爭』的宣傳所欺騙,而支持對穆斯林發動的戰爭。」這個聲明提醒我們,我們若尋求解放性的變革,我們必須清楚地意識到自己的的立場與價值在哪裡。具體來說,國際公民社會集體譴責恐怖攻擊的非人性化的行動,是否等於是支持查理雜誌社散播仇恨性的諷刺漫畫;再者,諷刺漫畫背後的文化帝國主義對於「穆斯林信仰」所造成的傷害,是否也是我們所批判的對象呢!

總結來說,言論自由的後設核心基礎是「人性尊嚴」與「個人存在的價值」,諷刺漫畫所宣稱與捍衛的言論自由,究竟是捍衛「誰的言論」?侵害「誰的自由」?這都是法國查理雜誌需要自我反思與自我批判的部分,查理雜誌社是否也應該為這個事件負起相對的責任?回歸到本文的標題,我們真的都是查理嗎?我們是否已經思考過恐怖攻擊事件背後的宗教、文化與人權的價值,以及價值背後的「絕對論」與「相對論」的立場?若是沒有的話,我們有什麼資格說:「我們都是查理」呢?

(首張圖片截取自Google圖片蒐尋)