文/林文蔚

媒體強力播送著阿扁保外醫治的新聞,政治人物及名嘴紛紛藉機搏版面,但這波寒冬熱論並未為監所帶來絲毫溫暖,因為它只供阿扁一人取暖。

因為有他這位超級重量級人物,逼得當年的法務部長王清峰不得不承諾凡氣溫低於二十度就得供應熱水洗澡,可笑的是她大概不知道,此前監所即使有監獄行刑法施行細則第六十九條第二項明定的「冬季每三天以熱水沐浴一次。」也沒幾個人能在冬天洗得到熱水澡。

但卻也因這樣一位超級重量級人物,使得所有鎂光燈都只聚焦在他身上,監所其他該受矚目的,反更難見於天日…

五花大綁的VIP服務

2010年12月20日這天大概是我入行以來最難受的日子…

科員來醫院督勤依照慣例逐個地檢查戒具,看著看著果不其然開口了:「腰怎麼沒綁咧?要注意啊!」

我向指著病患的下半身,試圖向科員解釋這位六十多歲的老人家雙膝以下早己截肢,豈料科員瞪大了眼,不敢置信他的命令竟會被質疑。我只得唯唯諾諾地拿出鎖鑰,將鏈條環過老人身子,病床上的他悲傷地看著,嘟噥說自己根本跑不掉,為何還要受這樣的對待:

「肖年耶!我啊沒咖,哩耐夠嘎挖綁?」

我雖無奈亦不忍,但仍得繼續我的動作,只好低聲地向他說抱歉,告訴他依規定我必須這麼做…

午休時電視正播著扁嫂吳淑珍該不該收監的新聞,我抬頭望著病床上的老人家,竟難過得連一口飯都吃不下…

從扁嫂是否收監到阿扁是否保外就醫,上電視高談闊論的人談的都是「監所醫療人權」,但所關注的焦點卻僅止於扁家單一個案,那些老、病、殘或重症患者在機構內所受的醫療照顧,誰又真正關心過?

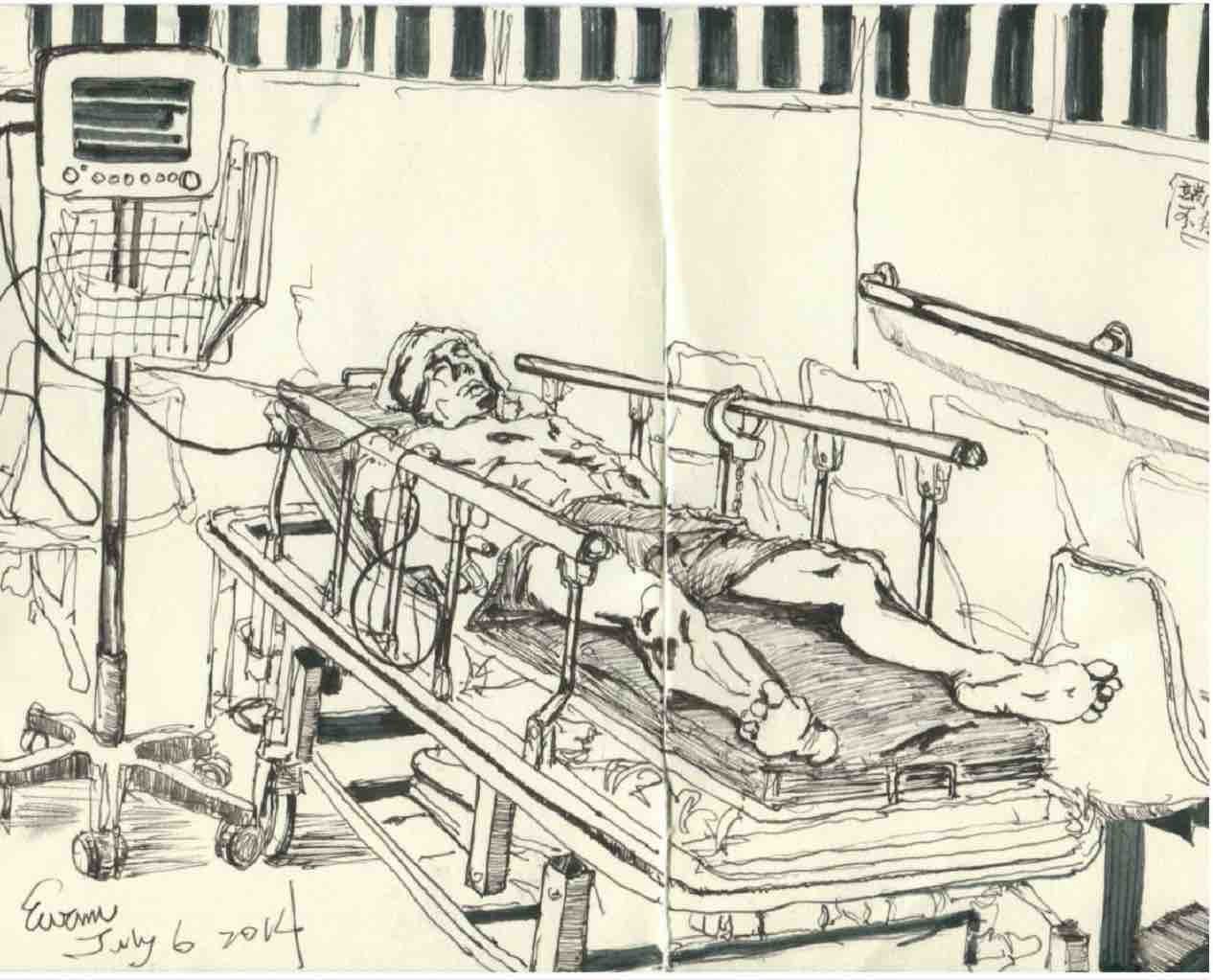

就算是來開完刀的,一回到恢復室人還沒醒之前戒具就會各就各位,來住院的通常是重症病患,為的無非是要得到較好的照顧品質,但缺了腿的都要用綁了,好手好腳的自然不在話下:手銬、腳鐐各一副是基本配備,手銬上會用另一副手銬延伸,扣在病床的扶欄上;腰上再鎖一條鏈條,鬆緊程度約莫半個拳頭;腳鐐上也會鎖一條與病床相連的鏈條,它的長度足以讓人到達廁所。不過,你放心,為了安全考量,一定讓你與床合而為一,除非洗澡或大便,否則沒人會讓你下床,什麼?想尿尿?等等!我拿尿壺侍候你,這樣五花大綁可是監所才有的VIP服務呢!

住院如此,外醫門診又是另一幅光景,你可以試著想像戴上手銬、腳鐐,固定在輪椅上,被推著穿梭在醫院做檢查或候診,當然,因為你不是阿扁,不會有大批鎂光燈對你狂拍,但人們的異樣眼光可少不了,偶爾還會有人像被電到般突然從你身邊跳開,然後遠遠看著你;或是媽媽對你指指點點,告訴她的孩子這就是所謂的壞人,也就難怪有些非得外醫才能治療的收容人說什麼都不肯去醫院。

飼蠓吹風要人命

「文蔚,你快去和一舍把那個心臟病的帶出來!」主任邊說邊叫役男準備防彈背心和腳鐐。

五分鐘不到,他毫無血色地躺在勤務中心的病床上,剛剛開房門時他表情痛苦,用手捧心窩,臉色時紅時白,接著就不省人事了,全身盜汗滑溜得像隻泥鰍般,拖他上床時我還差點一同跌在地上。

同仁幫他釘腳鐐、上手銬,我也穿好裝備,科員卻遲遲不下令,我焦急地瞪著時鐘,十分鐘就這麼過了…

「科員!」我忍不住開口問:「我們在等什麼?」

科員:「救護車還沒回來啊!剛送一個去洗腎,我已經Call司機,車還在半路上。」

我不解:「蛤?叫三星消防隊的車不是比較快嗎?只要兩分鐘就可以到了呀!」

科員:「哎!不急啦!我們自己有救護車,叫他們的多不好意思啊!」

車總算來了,沒有醫護人員隨車,我和替代役學弟也都不會用車上的急救設備,司機大哥為急Call他回來的事還在氣頭上,賭氣不鳴笛,十五分鐘後人終於送進了急診室。

不久醫生要我們去辦手續:「情況蠻危急的得住加護病房,還好命大,才三十幾歲,再慢一點鐵定要命。」

我和學弟面面相覷,誰也不敢想剛剛發生的事情…

回到勤務中心繳裝備,我報告醫生方才說的話,科員卻一臉不屑:

「哼!裝的啦!那個老病號,三天兩頭就想外醫,別被他騙了!」

科員,請您告訴我,渾身蒼白又盜汗怎麼裝?能不能示範一下?

死神這回與我們擦身而過,但祂並非對每位客戶都這樣仁慈…

不時低聲呻吟,求助的眼光不時落在科員身上,他在勤務中心「觀察」已經快一個鐘頭,臂上掛的血壓計、手指夾的血氧儀,將數據不停傳到床邊的機器上。

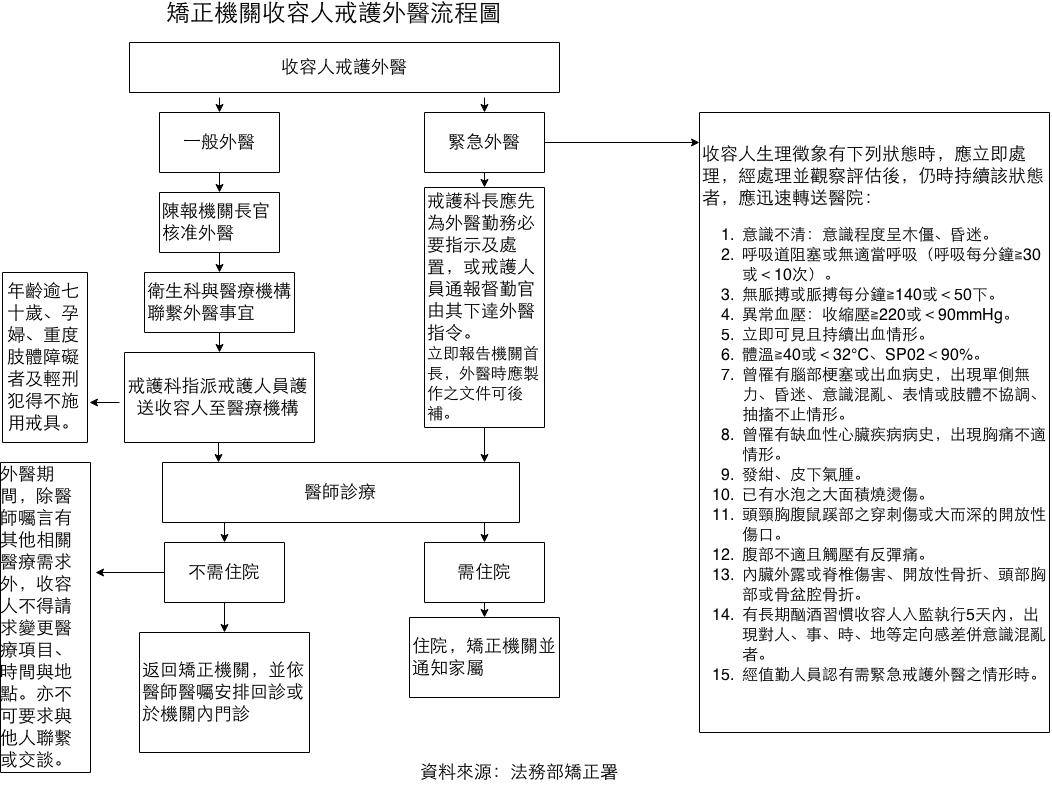

耐不住的他再次向科員開口,科員指著牆上的「矯正機關收容人戒護外醫流程圖」問他:

「剛剛血壓多少?心跳多少?也沒發燒對吧?你人不舒服我也想幫你,可是你自己看,數據都沒超過標準啊?我實在也無能為力啊!還是回房休息吧!」他再三哀求未果,只得黯然回房。

一週後又逢假日,他再度出現在同一張床上,這回他數據仍然正常,只是呻吟漸漸變成了哀嚎…

越聽越不對勁的科員打給了督勤長官:「數據都正常啦!可是他叫得實在…叫我心裡發毛,現在剛好另一個有心臟病史的也說人不舒服,不如一起送出去看。」

相隔五年的這個雙十節我們再也沒之前那般幸運,八分鐘後,同仁正揮動榔頭在腳鐐上釘下第一支鉚釘之際,他突然慘叫一聲倒地不起…

接下來的混亂可想而知,同仁一想到急救時可能施以電擊,連忙拿起鑿刀試圖鑿開釘死的腳鐐,可那顆鉚釘卻拼死頑抗,科員見了大叫:「別解了,另一隻也釘還比較快!接著將人推過長廊上了救護車…

不久醫院那頭告知人已到院前死亡,聽到噩耗的家屬在電話那頭說了句:「謝謝大家的照顧。」家屬不再追究,令大伙不禁鬆了口氣…

「矯正機關收容人戒護外醫流程圖」是矯正署製頒,為的就是要讓外醫後送有統一標準,但這樣的美意卻可能隱含禍心,家屬不質疑不追究並不代表我們的處置就沒問題,沒有醫療人員在場時戒護人員如何用它對生命徵象做適當的評估?將生命跡象約化為簡單的十五條不僅陷人於不義更是草菅人命,問科員為何不一開始就選用快速上鎖的「活動式腳鐐」?他難過的說:「數據都正常,情況根本不危急啊!」

沒有醫療人員協助下,管理員和犯人都只好自求多福,身體不適又無法用備藥解決的,只能先帶到勤務中心病床上「觀察」,一來減輕舍房值勤同仁的壓力,二來方便一有狀況可以立即後送,再者也期待動不動就愛裝病的收容人有嚇阻作用,因為夏季蚊子多,我們私下稱這種「觀察」為「飼蠓(餵蚊子)」,冬天則稱之為「吹風」,在炎熱的夏天暫時離開室溫近40°C的牢房,病況會好轉的機會或許比較大,但冬天或寒流來時呢?吹了風爆血管的風險可就相對增加,這樣做對有病在身的當然不厚道,但卻是極為常見的做法。

救命丸與炸彈

要不要往外送,跟血壓、脈搏、體溫有沒有達標確實有關,但戒護人力夠不夠更是考量重點,除此之外罪名、刑期、是否為累犯、有沒有脫逃前科,也都會有所影響。為了防範脫逃,俗稱為「固定式腳鐐」的「法三式腳鐐」這種用鉚釘釘死的腳鐐,向來被認為比用特殊鎖鑰才能開的「活動式腳鐐」可靠,但釘鉚釘的腳鐐勢必不如一扣即成的「活動式腳鐐」來得快速,自然也就耗去不少急診的準備時間,遇到特殊的情形更不容易應變。其實用來鑿開鉚釘的榔頭和鑿刀坊間比比皆是,而開「活動式腳鐐」的特殊鎖鑰卻是監所裡才有,究竟哪一種比較安全?或許值得探討。

當對病患是否合適施用戒具腳鐐或對病況存疑時,都需要醫療人員給予專業評估,誰也不希望2010年北監為獨腳的糖尿病病患釘腳鐐而導致截肢的事再度發生,但假日沒有任何醫療人員駐守早是我們頭痛已久的問題,就算是平日夜間有衛生科同仁值班,卻也不是每個輪值的人都有醫療的專業職能,誰會遇到?大概也只能擲筊看命了。

收容人當然不可能像自由之身的你我,說不舒服就可以隨時上醫院掛急診,但特殊的就診文化反映出台灣機構處遇長期存在的醫療問題,沒待過監所的人大概很難想像,人不舒服去掛號、看診、治療、領藥、服藥,這樣天經地義的事,一但到了監所內就變成了龐雜又巨大的管控流程,因為看病者眾,我們還免不了被長官要求,要做「柔性勸導」,勸那些常掛病號的能不去看就不去看,除非受傷或急症發作要急診,否則臨時想看還未必掛得進去。為了不離開我們的戒護視線,就算患部在私密部位得脫下褲子,診間的門一樣不能關,所以屁股不只給醫師看,也都被進進出出的人給看光光,不過久了你也就習慣了。

就診完藥品不交給收容人自己持有,而是分送各單位自行集中存放,按醫囑時間給藥時必須監看其服用;房裡的收容人就得在瞻視孔前服下藥,並像做鬼臉似張大嘴:啊~舌頭向上翻、左翻、右翻、伸舌頭,好證明藥物真的吞服下肚。某些超收嚴重或病號多的單位,可能要花上一個小時才發得完數十、甚致近百包的睡前藥,若是遇到流感好發的季節,可就更驚人了。其實管理、保管、給予藥物的職掌根本不在監所管理員,實際上卻由我們做。給藥的不是醫生、不是護士、不是藥師,而是保全,你敢吃嗎?若私下問我們同行有沒有發錯藥過,相信沒人有把握敢百分之百說沒有。但我們仍按矯正署的行政命令照著做,致於有沒有抵觸藥事法及監獄行刑法等相關法令之虞,一切盡在不言中。

身為第一線面對的我們沒有決策的權限,面對事實的無奈即便有機會向上反映,長官的指示有時更令我們感到心寒。

像氣喘噴劑或心絞痛的舌下錠這種救命的備藥物,並不該收容人隨身攜帶,而是跟其他備藥一同集中存放,當收容人急性發作有需要時必須先提出報告,接著我們再到藥箱裡的諸多藥品中翻找,一來一往之下得花五分到十分鐘,黃金救援時間就這麼過了,不單

徒增我們執勤的壓力,更提高收容人喪命的風險,我曾提議讓他們帶進房,長官卻說:

「不行!舌下錠是硝化甘油,可以做炸彈的!」

2012年立法院召開「監所人權暨羈押法修正案公聽會」,終於有了千載難逢的機會可以直達天聽,雖向署長反映,後續卻如石沈大海。2014這剛過去的一年,又在「監所改革論壇」時當署長的面再次反映,直到現在,這些噴劑及舌下錠,仍靜靜躺在藥櫃裡⋯

等待召喚…

原文刊載於2015年2月號《人本教育札記n.308》

同場必看:《燦爛時光會客室》第四十八集:官逼囚反 台灣監獄大崩壞?!

進入更多高雄「劫」獄議題討論!