文/鄧婉晴、楊潔,照片取自網路

2015,在期待好運好事的新一年起始,1月7日卻發生震驚國際的法國《查理週刊》被襲擊事件。很快地,“我是查理”的口號和標籤在社交媒體和第二天即湧現歐洲各地的大規模街頭遊行中,遍地開花。人們高舉“新聞自由不應有代價”、“我不怕”、“筆比箭鋒利”的牌子。那是“殺了一個查理,還有千千萬萬個查理”、“你不能把你不想看見聽見的都殺死”的尋求正義之舉。

但是,這個口號隨即也引發爭議,皆因捍衛查理,到底是指捍衛什麼?查理成了一個符號,是正義、是言論自由,是諷刺藝術、是法國與歐洲視為核心的民主價值、還是有其它意義?

在這件事情上,《街報》編輯團隊在閱讀不同評論觀點以及內部討論中,越挖掘越發現若不從單一或單元角度來看這起事件的話,查理事件的討論面向可涉及言論自由、多元文化、平等差異、普世價值、宗教自由、文化霸權、伊斯蘭教義支派等種種糾葛與淵源,是如此複雜與交織在一起。我們惡補了許多功課,包括法國立國過程、伊斯蘭發展、馬來西亞回教化等背景,思考與本土的影響與關係,努力地想要說出一個所以然。可是,很困難。最後,我們決定呈現對這件事情瞭解的“過程”,或許在未誕生一個既定的答案前,能否提出更多引人省思的問題與觀點,也是很重要。

因此,我們整理了這期的〈街頭話題〉,除了提供輿論的不同觀點,也找來了一篇有當時在法國近距離感受與觀察的文章——法國七日,作者余欣蓓平實地描繪出了查理事件後,法國社會的氛圍,突顯了法國重要的內在價值、集體療傷與應對危機的方式。

崇尚言論自由的法國,穆斯林在其國內是少數族群;相反地,穆斯林為馬來西亞最大族群,言論自由處處受打壓,這起事件放在本土脈絡中,可以如何思考?我們訪問了法蒂亞(Fadiah Nadwa Fikri),嘗試從這位穆斯林人權律師的身份認同與思想背景窺看一二。

絕對的言論自由?

《查理週刊》事件發生以後,許多媒體紛紛重登《查理週刊》的漫畫,以表達堅定和憤怒的立場,也展現拒絕恐懼的態度,以避免發生寒蟬效應。但事後不久,另一股聲音“我不是查理”登場,帶著更深沉的提問與質疑,要人們在憤怒之餘,思索 “言論自由”的大框架底下更複雜的問題。不認為自己是查理的人,覺得屠殺行為固然需要譴責,但同時也不認同《查理週刊》在處理漫畫上的角度,即對特定群體欠缺敏感和狂妄態度和立場。

因此,首先激起討論的是,是否有絕對的言論自由,包括仇恨言論是否被言論自由所保障?還是應該有所限制,無論是自我強加的還是以其他方法限制?許多西方領導和主流媒體的立即回應是,言論自由不應受任何限制。各國領導除了以“野蠻”(barbaric)、“卑劣”(despicable)、恐怖主義來譴責兇手即屠殺行為以外,都在強調媒體與個人言論自由的權利必須捍衛,因為那是民主國家應有的最基本元素:你可以不認同他的說法,但是你必須誓死捍衛他說話的權利。

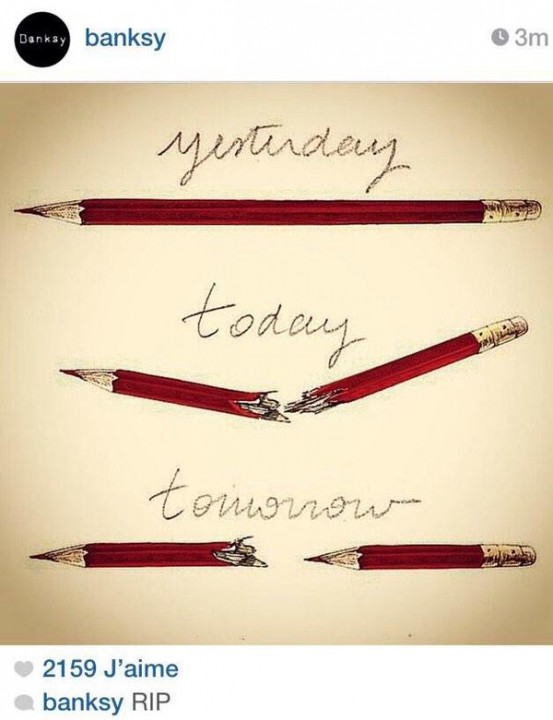

網路大肆流傳的一支箭斷了,會生出兩支筆的意向,在說明言論自由是殺不死的。

有趣的是,在民主與言論較不自由的國家,如中國及馬來西亞,則多認為言論自由需要有所限制,要避免衝突,各族人民就應該互相尊重包容,不得傷害感情。在馬來西亞,主流的意見也多為強調宗教的敏感性,應尊重、負責任與中庸。由此可見,言論自由的程度和定義,依據國情而變動。

如果言論自由的權利是讓每個人都能說話,那麼這裡的問題就會是:是不是所有人都有平等發聲的機會與平臺。少數群體若在政治、經濟、文化等社會地位上屬於弱勢時,其權力不平等的結構,往往導致強勢的一方擁有絕對的說話權力與詮釋權。或者,在捍衛絕對的言論自由的同時,我們也必須不能回避,且要努力正視“弱勢有發聲的可能嗎?”、“弱勢如何發聲?”這個問題。

諷刺文化的極限?

臺灣教授笵雲在FB提出:對弱勢群體的反諷極限,和對優勢群體的反諷極限應該一樣嗎?有一評論也提問:“在法國開基督教的玩笑”與“在法國開伊斯蘭的玩笑”,這兩件事是相同的嗎?

捍衛查理嘲諷有理的一方認為,嘲諷作為一種表現手法,原本就有反轉願意的特性。嘲諷漫畫有兩層意義,看似是嘲諷的物件,其實正正是在反映於讓人看見他們被嘲弄的處境。人們必須在法國社會的脈絡裡,才能準確地看見背後的第二層意義。《查理週刊》僅僅在嘲弄極端分子,而不是整個群體。在嘲弄極端穆斯林的作為之際,他們也在説明人們區隔與分辨中庸及極端的群體。

但是認為查理嘲諷過分的一方,認為嘲諷的原意是讓無權者用來嘲弄當權者的一種反動工具。但《查理週刊》嘲弄的物件,雖然也包括天主教及其它題材,但矛頭還是多指向相對弱勢與少數的伊斯蘭、同性戀、黑人群體。嘲諷漫畫一再利用某族群或宗教事件的特徵來讓人記住或聯想的特性,會間接加強社會上對該目標物件的刻板印象。例如當《查理》一再以炸彈、保守、盲從等隱語來指向穆斯林群體,社會對該群體的刻板印象也會不斷加深。

此漫畫為馬來西亞政治漫畫家祖納所繪。

世俗主義是普世價值?

有報導指出近期法國社會自《查理週刊》事件後,反伊斯蘭情緒愈發強烈。這個脈絡必須放置在法國歷史發展來理解。《查理週刊》事件除了傷害他們所重視的言論自由,同時也抵觸了法蘭西共和國的精神“自由、平等、博愛”。

法國經歷整個19世紀的世俗化過程,其世俗主義的誕生就是對抗當時強大的天主教會勢力,1905年法國通過立法,規定宗教組織不能介入公共政治生活,其中包括公民不能在學校或工作場域佩戴宗教象徵;2004年進一步立法明確規定相關條規,穆斯林學生或教師因戴頭巾上學而遭拒絕進入校園,引發爭議;2011年法國正式執行禁止在公共場所戴蓋著面部的飾物,包括伊斯蘭蒙面布卡罩袍(BURQA)。

作為現代化國家,多元宗教/族群/文化社會的形成在全球化便利下越無可避免。世俗化被認為是確保多元社會和諧與穩定的原則,並保障個人的信仰自由。法國的世俗主義與政教分離原則,作為其政治體的核心價值,卻讓穆斯林群體在法國的位置相較其他歐美國家更加敏感。

法國自1950-60年代開始吸納大量移民,其中大多數為前殖民地北非及西非的穆斯林,儘管穆斯林占法國人口的十分之一,然而有者指出他們卻一直遭受著系統性邊緣化的處境,例如:在議會中沒有佔有任何議席。

另外,在法國政治辯論的基礎上,經常也預設政教分離與伊斯蘭的二元對立,例如:2011年的”禁紗令“某個程度預設了黑袍底下可能藏有危險性物品,強化穆斯林等於危險的印象。

世俗主義原本要保障多元宗教社會的自由平等,但某一群體的信仰權益卻遭受限制,要如何正視這與世俗主義所宣導的原則不一致的信仰呢?

看回馬來西亞,“世俗主義”通常被視為是本土較為進步群體所秉持的原則,以對抗“回教國”或政教綁樁的勢力。相較于法國穆斯林的少數/弱勢地位,穆斯林在本國為最大族群。

當我們同樣以“世俗主義”作為進步的倡議時,在參照法國體現出“世俗主義”的強勢與壓制其他群體的可能後,我們是否能一步反思這間中的合理性?或許,我們應更為細緻地探尋本土脈絡裡另一種打開對話的可能與論述,也不是自然而然地接納世俗主義作為普世價值的唯一。

宗教內部的差異?

自美國911事件起至今,恐怖襲擊一直是西方世界的心頭大石。調查顯示,《查理週刊》兇手與極端組織有關聯,因此將這起事件歸類於恐怖襲擊實屬合理。然而,恐怖襲擊事件為何而來?《查理週刊》為何是目標?他們要表達什麼?

世界至今仍對極端教派與組織充滿疑慮與防備,不僅無法對話,也一直用切割與去除的方式來解決和提防。甚而一般的穆斯林群體,也不認為極端分子是屬於伊斯蘭群體的一部分,認為他們曲解了教義。似乎唯有這樣,才能讓人不將伊斯蘭教與恐怖主義劃上等號。

我們對“恐怖襲擊”的聯想,往往都以為幹案者來自非西方的非白人。白人做同樣的事情,媒體會將他歸類成個人的暴力行為;但是黑人/移民/伊斯蘭群體犯罪,那就與他的膚色、族群、信仰有關。這些描述與印象,往往“歸功”於媒體長期的渲染及選擇性側重報導。

回到穆斯林群體本身,在一貫地將極端分子與本身的宗教和行為切割以前,卻甚少面對宗教支派分歧與差異的衝突,展開對話的可能。

作為自由與平等的公民,我們如何看見彼此的差異,共同又異質地生活在一起?這將會是所有不可能再回去單一族群生活的社會,都要面對的共同挑戰。

當歐洲各國領袖在1月11日罕見地一同牽手走上街頭,以表達捍衛歐洲的核心價值的決心時,有者批評是偽善之舉,因為他們對外宣稱自己捍衛新聞自由,卻往往回避或主導國內打壓言論自由,甚至囚禁媒體從業員。

必要關注:你不能錯過「查理周刊」系列討論!