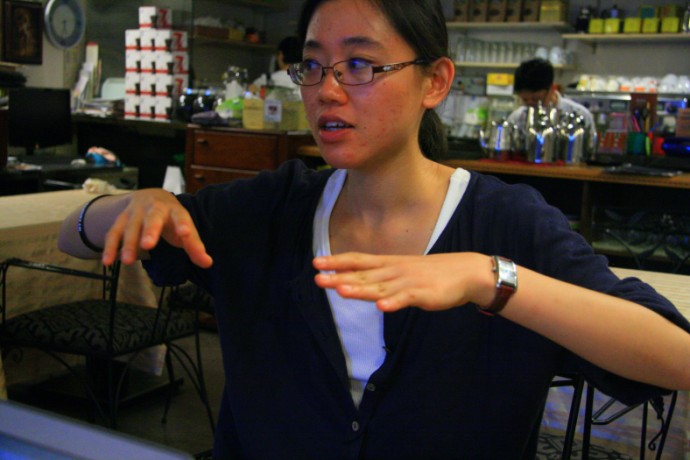

文 / Vanessa(貌似實驗室)

初次見到祝常悅,她身穿一件印有「we don’t need No Nuclear Now」標語的T恤,擺在身旁椅子上的背包則繫上反核標語的黃色絲帶。那是在反核運動場合上會發放的絲帶,黃底黑字的鮮明訴求:「告別核電,能源新願」,是2015年反核運動的訴求。參與者會綁在頭上,或手臂,或繫在包包的提把上,不過通常在運動結束以後就很難在平時見到有人會持續綁著。

歷史系背景 觸發見證社運現場

回顧這四年來,祝常悅擔任過台北故事館和寶藏巖的導覽志工,也是輔大哲學星期五的活動志工。一問之下才知道原來她已經連續兩年參與反核路跑,對於祝常悅來說,核能議題並不只是臺灣在地議題,更是國際性的議題,她感受到自2012年以後社會運動密度的增強,很多都是源自於對核能議題的關切。在反核路跑上,她觀察到現場可能大多數並不是臺灣人,而是在臺灣居住的外國人,「他們承受的壓力比臺灣還要大,如果沒有核能,他們真的不知道要怎麼辦。」

不過是什麼動力促使她前進社會運動現場呢?她思索著,覺得是和自己學歷史的背景有關,緩緩地說:「我不是說見證是多麼光榮的一件事,而是說那是學歷史的人的氣質吧,當你發現社運正在發生的時候,我能夠在現場的話,我一定要在現場。」所有聽別人轉述的內容,對她而言,都需要加上引號,把人的立場、時間、地點都先界定清楚,然後才能進一步討論這些材料的意義是什麼。

我從路過到第一線,從觀眾變成演員

她回憶起去年4月27日至4月28日佔領忠孝西路運動,連忙笑說「我雙手發誓,我真的只是路過!」,起初完全不知道那天要佔領忠孝西路的事情,是因為道路上已經站滿了人,說好要待到隔天早上,公車不得不停在路邊,乘客被迫下車才知道這件事。快到12點時她猶豫要不要坐捷運末班車回去,後來還是決定留下,她現在想想這個決定也是正確的,因為到了半夜2點的時候現場其實剩下沒多少人,她突然意識到「原先假設自己是個旁觀者,卻突然站到了事件的第一線,我從觀眾成為了演員。」到後來經歷被水柱攻擊、目睹警察打人,直至人群往凱道移動。

事件落幕後,據說被反核運動組織批評說欠缺戰鬥力,她覺得很有意思,因為她在現場觀察到的正是一個個小群體,「三五成群結伴而來」,「那天沒有組織者,沒有人拿著大聲公在講話,當警察的水車要過來的時候,我們手挽著手站在那裡,他們並不是因為誰而號召而來。」

祝常悅形容佔領忠孝西路看起來不是一場「靠譜」的社會運動,幾乎像是「群起激憤」的場合,而訴求目標說要佔領拖到八點上班的時候,「也沒有人知道八點以後要幹麻,但是大家就是選擇繼續留在那裡,在馬路上多留一會,似乎就多一份聲音來講話一樣。」一反社運主流對組織策略的批評,她倒是感受到「一個沒有精心策劃過的社會運動」的潛在能量,為什麼仍然吸引相當多人自發性地前來,答案似乎隱含在群眾力量內在的混亂性。

「我一直覺得在2012年秋天旺報被收購這件事之前,臺灣一直處在沈睡中的狀態,用我自己的話說就是,臺灣還沒有從馬英九的神話醒過來。」(攝影 / 許鈺羚)

直到2012年 台灣才從馬英九神話中醒來

為這篇訪談下筆之際,適逢苗栗大埔強拆案兩週年,以開發或各種名目浮濫徵收土地的案例仍然臺灣各地上演著,新建的空屋淪為投機客的炒房工具,甚至反映了地方政商結盟壓迫人民的現實。2015年了,臺灣社會有轉好嗎?多少人在這幾年逐漸懷疑他們原先深信不疑的現況?

我總會想起祝常悅如此定位她對臺灣的認識:「我一直覺得在2012年秋天旺報被收購這件事之前,臺灣一直處在沈睡中的狀態,用我自己的話說就是,臺灣還沒有從馬英九的神話醒過來。」

在馬英九第二次當選之後,她發覺選民對總統的信任感或期望已大不如前,透過媒體併購案、大埔強拆、洪仲丘案持續積累,直至三一八佔領立院運動爆發的不滿情緒。我不禁好奇通過這兩年來的親身參與,那她自己對「群眾運動」的想像是什麼,她深吸了一口氣,像是回想起過去曾經發生過的事情,然後回我說她很難想像,「我在一個群眾運動不發達的國家長大,我很難想像。」

來到台灣,讓「群眾運動」想像立體化

當很多人批評在社運現場看熱鬧的人,或是立法院內和院外的各種分歧聲音,祝常悅回想起母親是六四天安門事件當時的大學生,她從母親的轉述,得知過去的群眾運動「跟國家的對抗感並不像六四那麼直接」,再加上參與靜坐的有很大比例是大學生,在當時的社會可說是代表知識份子的位置,但即便如此,她補充道:「六四也有賤民區喔,就像立法院外的賤民一樣。」因為不想「聽從」立法院內的指揮,而決定在院外另闢一個區域主張他們認為更應該釐清的價值理念。

究竟要怎麼界定我們這群為特定議題團結起來對抗的人,祝常悅覺得「畢竟不是去個體化的軍隊」,一方面在群眾或社會運動的場合上促成為訴求發聲的團結,另一方面也要留意其中的異質的可能性。在三一八運動那期間,她曾在立法院周邊看到有團體發起針對「青年選里長」的討論,同時帶出了很多關於新移民的權利議題,在那時候,或許已經跟三一八本身的訴求沒有太直接的關連了,但更彰顯的其實是「渴望民主的表達」,去為新的政治環境的創造改變。

街頭運動:在自主與紀律間的擺盪

團結起來未必代表個體的消失,在立法院周圍的街頭演講或NGO攤位,祝常悅認為「它恰恰好創造了一個場域,允許人們來聽平時可能根本不會有人聽你講的話。」

有趣的是,這也許跟她偶然當過糾察的經驗有關,在某個晚上為了支援現場引導過多湧入的人潮,她發現現場有無所適從的人,有抱怨拿不到物資的人,忽然體悟到「暢通是一件很重要的事情」,但如何在自主與紀律之間拿捏平衡是值得繼續探討下去的問題。

祝常悅以當糾察的視角重新檢視社運的參與者,說:「他們是一個自由自在的個體,隨時都有可能離開,也有人隨時可能再來,有人來找朋友,有人真的生病了。」站在這些帶著各種目的或動機來來去去的人潮中,她揣想著難道不會發生衝突嗎?

大水庫和小埤塘哪一個更適合臺灣的未來?

而這些衝突在更宏觀的層次上,是反映著在社會上長期若隱若現的矛盾。

「當年輕人在拼命被『沒有競爭力』指責的時候,我覺得那種憤怒真是會讓人有想打人的感覺,我們激憤於這個社會為什麼如此不公平,生來條件優渥的人,他們可以接收到更好的教育和資源,他們就會變得越來越好,可是這個好的標準又是由他們的父輩塑造的。」

在運動後期的種種受挫與反思歷程,她點出改變社會的主流價值觀是關鍵,並且由此去塑造新的標準。然而弔詭的是,年輕人在這場運動卻又反過來被批評是因為「你們不夠優秀」、「不夠有競爭力」,被質問「你們這樣還想改變社會嗎?」,祝常悅認為這反而是這場運動更應該處理的課題,「我覺得它的重要性遠過於反黑箱、反服貿,它是一代人怎麼教出一個價值觀的問題。」也就是說,簽訂服貿實際上延續或鞏固的,是一套關於「有競爭力」論述的價值觀。

祝常悅想起曾經和老師開車路過桃園,當時她指著山上的埤塘說:「老師,你看那是埤塘耶!」,老師回說:「是呀,但是現在埤塘愈來愈少了。」因為老師是桃園人,他們後來就聊了從埤塘到水庫的問題,她向我小結了問題的背景:「我覺得埤塘是臺灣還滿適合(發展)農業社區的方式,它相對來講不像水庫那麼大,但能夠應付幾戶人家穩定的灌溉需求,畢竟在桃園山區演化、積累了幾百年,現在卻用大型的水庫去代替它,把資源集中在那裡。」

藉此她提問,大水庫和小埤塘哪一個更適合臺灣的未來?

當三一八運動不斷強調要對社會有新的想像,她發現「我們卻很難提出那個具體想像的樣貌,因為我們也沒有看到它的未來」,反而主流的、擁有巨大資本的企業可以告訴人們具體的想像是什麼,「在這種關係之下,我們就顯得是很沒有競爭力的」。

「社會力的強大之處在於一個多麼可愛的狀況,我才不管你要不要我公投或要不要幹麻,修法應該是最底線、最底線的辦法,我只要能夠自信說服社會中很大多數人,就能看到社會可以改變的希望。」(攝影 / 許鈺羚)

來自民間社會的能量

我請她歸納這四年來參與或觀察臺灣社會的經驗,是不是有她想更深層認識或挖掘的問題,她謙虛說自己還在學習瞭解臺灣的路上。思索了幾分鐘,然後向我提及她相當欣賞臺灣民間社會蓬勃的力量,因為總不時能看到很多人會出面主張「政府應該要怎樣怎樣」,從三一八運動不知道哪來湧現大量的物資,到後來盛行的群眾募資平台,她覺得這恰好說明了「政府很廢依然做不了什麼的時候,臺灣依然很強大,還是可以做很多事情」。

「社會力的強大之處在於一個多麼可愛的狀況,我才不管你要不要我公投或要不要幹麻,修法應該是最底線、最底線的辦法,我只要能夠自信說服社會中很大多數人,就能看到社會可以改變的希望。」

可是,祝常悅也好奇臺灣人是否真的認知到這筆可貴的財富?臺灣人對於自身的處境、特色,或是要面對的敵人或合作對象是足夠瞭解的嗎?她曾聽過一個說法很有意思──只聽過亡國亡家,沒聽過亡社會。國家會改朝換代、政黨輪替,但社會上已有的規範、習俗和文化並不會那麼輕易地就消失。

下一站:澳洲生物人類學碩士

祝常悅被政大民族學研究所和澳大利亞國立大學的生物人類學所錄取,最終決定赴澳洲念書。她笑稱自己曾跟爸媽說道「如果我選擇留下來念書的話,我對這片土地的興趣遠高過於我選擇的那個專業的興趣。」無法留下來繼續認識臺灣固然可惜,因為她原先期待如果留在臺灣念研究所,就可以去花更多時間認識台北以外的臺灣,或是深入到部落認識臺灣的原住民文化,比如學習一種原住民族語。

「一般漢人會覺得原住民離開部落就是不好,可以得到加分或各種優惠啊,我有一位學長他進入部落待過一段時間後,逐漸可以同理為什麼有些原住民會選擇離開部落去當『白浪』*。」是否大多數臺灣人還是會覺得原住民文化是蒙昧的?只因為他們之間的語言不通,而阻礙了進一步認識的機會。

「包括像臺灣博物館的的二樓常設展,也就是介紹臺灣社會原住民文化的展區,但撤展的時間都比較早,也不如一開始設展的時候數量多。」她第一次看展的時候是大一,為了想好好認識臺灣人,很細緻地把整個展覽看過一遍,但同時覺得有些遺憾,知道原住民吃什麼、穿什麼、有哪些宗教信仰……,「大多數原住民文化的教育或展覽機構,它傳達的訊息就到此為止了嗎?」她更想知道的是,原住民在臺灣怎麼經歷了不同外來者,到現在怎麼與漢人相處的問題,只可惜針對這些議題的討論相當少。

祝常悅向我提及這些反思,不禁有感而發地說:「台東不必然要向台北看齊,台東不是一片還沒被開發的土地,而它也許永遠可以是那個樣子,也沒有關係。」

*白浪:原住民對平地人、漢人的稱呼,有戲謔之意。

公庫按:

貌似實驗室是一個採訪團隊,成員主要是大學生、研究生或剛畢業的夥伴,自三月中發起首屆陸生採訪計畫,希望透過專訪首屆陸生了解他們來臺灣這四年來的社會觀察、日常生活的想法,期望透過有別於主流新聞報導的視角與重新認識這群陸生,不僅與臺灣社會議題對話,也能翻轉對中國的思考或想像方式。更多文章請參考:http://www.mouse-lab.com/