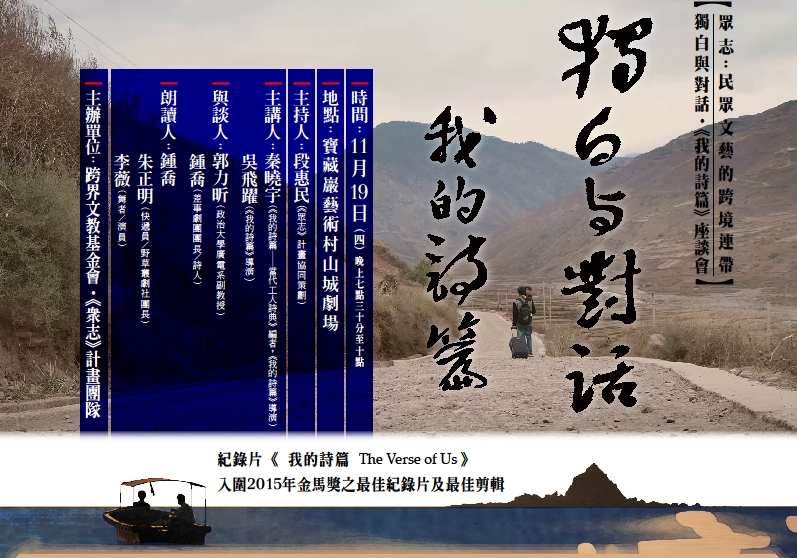

時 間:11月19日(四)晚上七點三十分至十點

地 點:寶藏巖藝術村山城劇場

主持人:段惠民(《眾志》計畫協同策劃)

主講人:秦曉宇(《我的詩篇——當代工人詩典》編者,《我的詩篇》導演)

吳飛躍(《我的詩篇》導演)

與談人:郭力昕(政治大學廣電系副教授)、鍾喬(差事劇團團長/詩人)

朗讀人:鍾喬、朱正明(快遞員/野草叢劇社團長)、李薇(舞者/演員)

主辦單位:跨界文教基金會‧《眾志》計畫團隊

聯絡電話:0921-879917

《我的詩篇》是一部具有現實主義精神與可貴詩意的創新之作,將六個工人的命運與詩,交織成一個中國深處的故事,一部當代啟示錄。

這六位詩人各具特點——為金礦主劈山炸石的爆破工;詩意地棲居於地心的煤礦工;墮樓離世的24歲富士康流水線工人;十四歲開始打工的製衣女工;憂愁本民族文化命運的彝族充絨工;處處碰壁的叉車工——他們帶著各自的詩篇從幽暗處現身,為3.1億中國工人發聲。他們的詩篇有悲有喜,有苦有樂,有死亡也有新生。粗糲的生活質地和動人的詩歌品質,令這部紀錄片既有淚點,又撼動靈魂。

*本次活動不會放映《我的詩篇》全片,將只放映片段或微紀錄片。

欲觀看影片者請至金馬影展購票

光點華山 1 廳—-

11月12日〈四〉13:20

11月13日〈五〉21:20 各放映一場

打開當代工人詩歌的精神世界

訪問/整理☆段惠民

為了認識「我的詩篇」的主策劃,筆者日前電話訪問了人在北京的秦曉宇,訪談紀錄如下:

段惠民(以下簡稱”段”):你當初怎麼開始關注工人詩歌的?

秦曉宇(以下簡稱”秦”):以前注意過興起於廣東的打工詩歌,但感覺更多的只是個文化現象,優秀的詩人和力作似乎寥寥無幾。直到2012年時我擔任一個網路詩歌獎的評委,才發現頗有一些民間打工詩人的作品非常成熟,甚至能夠從容駕馭組詩、長詩等複雜詩歌體式,讓我意識到在所謂詩壇之外,可能還隱藏著一片詩歌的深海。

段:相對于工人詩原本立言的主旨,影像化後的詩人捕捉刻畫,有何發現或增進的地方?

秦:詩歌和紀錄片,可以彼此激發,相互促進。在中國大陸許多優秀的詩歌很難進入公眾的視野,始終無法釋放其能量,成為構造當代社會文化的一支重要力量。我們通過影像化的方式讓詩歌走得更深遠,譬如在沙龍朗誦和晚會朗誦之外,打開了“社會朗誦”的可能。而一般的紀錄片,往往更像一種說明文,揭示給你一個你不大瞭解的世界,我們這部紀錄片,當然也有這方面的效果,但除此之外,更具有微妙而深沉的詩性,含蓄蘊藉,這是一種讓人靜思默想的啟示力量。

段:紀錄片中所選的詩人、詩作背景捕捉是否有無法彰顯或表現其滋味的缺憾部分?

秦:拿一本詩集閱讀可以慢慢品,品詩的過程可長可短,根據讀者自己的心境和悟性。而影片中領略詩的時間很短,因此不會選擇過於晦澀的詩作,晦澀的詩未必不好,但如果讓大家一頭霧水,顯然影響觀影的情緒,也會讓人走神效果。此外我們選詩時,一些與工人生存境遇有關的重大主題一定要涉及到,但又不能放很長的篇幅,所以怎麼節選頗費思量。

段:從你選編的《我的詩篇——當代工人詩典》一書中可看出從老工人(國有企業工人,如舒婷、梁小斌、於堅)到新工人(如1990年出生的打工者許立志)的不同處境和歷史演變,老工人仍有“國家主人翁”和工廠單位一份子的感覺——雖然也許只是評論者所稱的意識形態幻覺,請問新工人的感覺和幻覺又為何?

秦:毛澤東的《在延安文藝座談會上的講話》在1949年後成為指導文藝方針的一部“憲法”,一種以國家機器背書的律令。其中的要旨一是知識份子和作家要跟「工農兵」結合。要旨二是建立各種機制從工農兵中選拔和培養作家,培養的目的不僅是讓他們成為作家,同時也要為宣傳工作服務。不得不承認,這套機制廣泛存在於廠礦企業和部隊裡,形成了一種特殊的工農兵文藝傳統,我們且不評論創作出的作品品質如何,總之這種體制和傳統一直在發揮作用。

我們以前對於《詩經》有個想像,例如風雅頌中風的某些篇章,我們稱之為”勞者歌其事”,以為是勞動人民的心聲,其實這是一個誤讀,這些篇章仍然是貴族知識份子的寫作,只不過有時使用了勞動人民的口吻。古代的勞動人民連識字寫字都很困難,更不要說具有《詩經》所體現的高級的文藝修養。直到1949年,中國的文盲率仍有60%,為了更方便掃盲,這才開始簡化漢字。中共建政後第一次肯定了無產階級文化,肯定了工農群眾文藝創造的主體性。可以說1949年後,”勞者歌其事”這種虛擬的《詩經》傳統第一次變成了大規模的文學實踐。

1970年代末,當代詩歌進行了一次變革,脫離政治意識形態的空話和套話,努力讓詩歌不要成為意識形態的傳聲筒。先鋒詩人轉而書寫人生經驗和自己的真情實感。從那時到現在,可以視為個人主義或者說個性詩學的持續勝利。毛澤東時代那種階級主體、人民主體的寫作被拋棄了,代之以自我主體性寫作,自我和他人的連帶感、自我和他人共同存在的共在意識愈來愈薄弱,這樣的寫作在最好的情況下亦如野鶴孤雲,現在確乎到了需要對此進行反思的時候了。比如在新的歷史語境下,階級意識與階級話語是否不應被詩人徹底放逐,又該如何召回?比如在一個個人主義時代,如何通過詩歌伸張與傳達海德格爾所說的那種「存在就是與他人共同存在」的“共在”意識?就此而言,工人詩歌帶給我們帶來諸多啟示

段:臺灣在解嚴前因反共/冷戰意識形態而簡單地全盤否定社會主義國度的「工農兵」文學,後來又以文學價值、藝術性和現代性來加以否定。

秦:一個道理。某種意義上說,當代中文詩歌“崛起”于工人之手。譬如新時期詩歌的首發陣容“今天派”中,工人身份的詩人就有北島、芒克、江河、顧城、舒婷、嚴力等。北島在訪談中解釋了個中緣由,“按道理藝術的傳承不應該是由我們完成的,而是應該由老一代去做,一代一代傳下來的。但老一代知識份子在那個年代精神脊樑基本被打斷了,就沒有傳承的可能性了。所以後來就把擔子交給我們這些當時沒有受過什麼教育的知識青年、農民、工人手裡。”但這裡有個奇怪的現象,在上述“今天派”詩人那裡,很難讀到涉及工人身份意識、工人生活或工廠經驗的詩作,也就是說詩是工人寫的,可寫的詩與工人無關。該怎樣理解這個現象呢?按理說在文學的各種資源均很貧乏的環境下創作,應該更傾向於挖掘自我的人生經驗才對,比如知青生活很快就被轉化成文學材料,而後來的農民工詩人也都是從自己的打工生活寫起的。這大概是因為,正統的社會主義文學連同其對工人工廠的表現與歌頌,被先鋒詩人們整體拋棄了,而他們所師法的西方現代派對於工廠並無文學呈現,再加上前現代的自然抒情詩傳統依然強大的影響力,合力造成了這樣的結果。

這真是一個大時代。當代中國像核裂變一樣,其危機、困境和成就是過去遠遠無法相比的。普通人的能量和複雜性被全面打開,譬如一個鄉下的農民來到廣東打工,他會歷經許許多多嚴峻的問題和重大考驗。這個大時代把多數人都激發到一個極致。譬如一個在詩歌中飽經滄桑的人,一個跳樓的人,可能才僅僅二十出頭。

段:父母出外打工留在老家給爺奶親戚帶的留守兒童和跟著父母漂泊的流動兒童,這些人從小得適應生存環境和謀求獨立,總是辛苦煎熬但將來會長成怎樣的能動性呢?

秦:在中國,共有六千多萬這樣的孩子,占兒童總數的兩成以上。由於缺乏父母的照料,許多留守兒童在個性、心理、價值觀和行為方式方面表現出不同程度的異常,就像農民工詩人方剛《留守兒童》所寫:“他們泥土做的身子四處磕磕碰碰……/缺少一隻手扶持,這麼多刺/怎麼用力,也拔不乾淨”。中國的鄉村顯然出了什麼問題。不僅僅是某方面的問題,大規模的異地工業化對延續數千年的小農家庭造成了全面、劇烈的衝擊,極大地破壞了鄉村社會的基礎結構,導致鄉土中國走向衰敗和解體。

我們在影片中拍攝了彝族傳統祭祀活動——”反詛咒”的儀式。農民工在過年前返鄉,乃是千里迢迢的一次遠征。但漢族人過年大多是吃餃子看春晚,沒什麼意思。春節各民族都放假,但彝年通常是在11月,卻並不放假,所以彝族工人吉克阿優出外打工七年沒有回去過一次彝族年。雖然彝族人面臨缺少祭祀法師的局面、無法完成比較完整的儀式,但畢竟儀式和信仰觀念還存在,雖然已岌岌可危。彝族的”返詛咒”的儀式,就是將人們一年來所受其他人的詛咒反擊回去。不過我們拍攝的反詛咒儀式也具有象徵的意義。古老文明的衰敗好像就是現代文明加之於其上的詛咒,而“反詛咒”儀式更像是古老文明的一種抵抗的儀式。

段:關於鄉村社會或鄉土中國解體流失的現象和精神結構分析,我同感問題龐大,等你來臺北講座時再談更多。中國大陸過去「從群眾中來,回到群眾中去」的文藝傳統和使命,在現今也原子化的工人中,怎樣找到自己從何而來為何而去的群眾屬性?

秦:過去除了灌輸的階級感情和集體意識之外,一個工人和工友摸爬滾打、朝夕相處,協同勞作,工作之餘又一塊喝酒打牌,累積了某種真實的工友之情或階級感情。農民工則流動得很快,他們的工作極不穩定,很難和工廠裡的其他人建立深厚感情,更難形成階級感情。而工人詩歌可視為新工人階層趨於形成的文化表徵。60、70年代出生的老一代農民工主要是為了家庭而打工,新一代則是為了自個,而且他們對城市的認同感、歸屬感更強,即使在農村長大也沒什麼務農經驗,他們所受的教育都是讓他們離開農村進入城市,所以他們會捍衛工人的身份,這是進入城市的唯一身份和途徑。而且新生代農民工對於精神空間和自身權利的維護更強些。在網路時代成長起來的新生代農民工更難被洗腦,像《流水線上的兵馬俑》、《我談到血》,已經在有意識地為一個群體立言。

段:新生代工人也想在城市裡追求到一個位子,他們的狀態和困境如何?

秦:有一句話說:「留不下的城市,回不去的鄉村」。從80年代設置暫住證和收容遣送制度這些惡法被取消,再到暫住證要被居住證取代,工人的人權狀況稍稍進步了一點,但遠遠還不夠。農民工想留在打工的城市首先是安身立命,其次不受歧視,再有就是希望能獲得制度性的保障,目前他們和城市居民還存在著巨大差別待遇,這是需要漫長奮鬥的路程,現在還差得遠。

段:從許立志的詩集”眾籌”(公開募資)出版,到「我的詩篇」紀錄片也通過眾籌來集資製作,你們團隊在此嘗試過程有何收穫、發現或檢討?

秦:這涉及到工人群體,寫詩的工人是極少數,但他們背後是全世界最龐大的工人隊伍。我們的出發點是要讓更多人的參與、分享,一起並肩努力。不同階層的人的對話交流也很重要,世界上對於”中國製造”有種種看法,甚至對於”中國崛起”有某種恐懼,至少透過工人的寫作和生活紀錄看看中國真實的工人群體現象,他們的命運、他們的精神,有助於人們比較完整地理解中國的工業化進程。

在我看來,工人詩歌是不受制於權力和利益的表達,比如當代學院的知識生產貌似中立、客觀,其實背後或許有許多盤根錯節的利益關係和微觀權力在支撐。而工人詩人的寫作基於自身精神世界的表達需要,特別可貴,這也是寫作的真諦。回到了文學的原始意義,我們的祖先就是在漫漫長夜裡,面對黑暗、疾病、恐懼、死亡時候進行抒情,以此來應對前者。當代工人詩人回到了這個寫作的本源性因素。

段:(代鐘喬的提問)一般說來,在臺灣,只有外籍勞工或南洋姐妹,會以寫詩來抒情或言志。工農朋友總把「詩人」的身份理所當然過讓給所謂文人,那麼,大陸打工勞動者,以自己的身份用詩歌從事抒情或抒志,如何看待自身與文藝界的連帶或斷裂?

秦:前面提過,大陸有工農文藝的傳統土壤和制度性建設,有一個筆名叫”繩子”的詩人,寫得非常優秀,完全可以跟當代著名的詩人比肩而立、毫不遜色,他的工人意識和階級感情也非常深厚。他寫長篇紀實文學,寫散文寫詩,只有一個創作動機,那就是竭盡全力為工人立言;為此他對“寫什麼”做了限定,這限定如此嚴格,仿佛他立下過一個關於寫作題材與主題的誓言,哪怕是詩歌最常見的一些主題,只要與工人無關他也一律不寫。這是繩子與其他(工人)詩人最大的區別,後者莫不追求拓展筆下的世界。非但如此,他甚至壓根不看重自己的文學地位或成就,記得有一次我們在郵件裡爭吵起來,他尖刻地說:“馬克思說過工人沒有祖國,至於狗屁文學成就根本不是我關心的事。”我雖然反駁說那是因為馬克思是猶太人,心裡還是認同他忠誠於一種深刻的歸屬感,並由此建立了超越個性詩學又顯得卓異的風格。正如繩子之名,已普通到絕大多數詩人不屑取作筆名的地步,卻也因此置於一堆筆名中反而顯得與眾不同。繩子與寫作有關,我們會想到前文字時代的結繩記事——是所記之事將意義與價值賦予了本身無足輕重的繩子,這大概是詩人繩子對語言和詩歌的基本看法;繩子亦與工人的處境有關,一如《共產黨宣言》中的“鎖鏈”。但其他很多工人詩人隨著寫作的深入會更看重自己詩人的身份,想拜託打工詩人這種標籤。「我的詩篇」中雖然都是工人,但確實因人而異,差別很大,不能一概而論,所以才叫「我的詩篇」。

我們想用各種方式把優秀的工人詩歌的能量和訴求釋放出來,例如這部紀錄片的片尾曲就是改編自一位工人的詩作《退著回到故鄉》。我們打算做工人文化紀錄片三部曲,此外還要設立工人詩歌獎。這是一項著眼於長期的綜合計畫。

段:期待你們的進展。

秦:期待臺北見。