公庫按:徐世榮在臉書上發表「土地徵收是基本人權的課題,絕非是金錢補償的課題!」敬告政府不要故意塑造土地所有權人貪得無厭的形象。施威全在臉書上回應:土地權這概念源自於貴族階級的特權利益,財產權是少數人的特權。公庫邀稿徐世榮及施威全的再回應文,希望藉此引發更多討論。

文 / 陳虹穎 (反迫遷連線成員,台灣大學建城所博士候選人)

近日針對「土地徵收」迫遷戶的抗爭,施威全先生引英國圈地運動歷史,與徐世榮老師對話。施指出,當前反徵收抗爭者作為有地產者,其實是社會上的特權階級。況且,「社會運動者以保衛私有產權論述來反對土地徵收,顯然無法抵擋弱勢農民競逐土地增值利益」。

我想要透過再商榷「財產權」內蘊的社會性質與社會責任,介入這段對話。一方面,我能認同施先生的提醒─土地交換價值與使用價值交互競逐的殘酷現實,曝露了當前居住權、土地運動倡議者,面對房產利益炒作時的尷尬與艱難。但另方面,施先生在臉書的追加回應,無意中透露了規劃者的為難─ 開發工具本質的不完善,足以全盤否定都市計畫與基礎建設…等公共開發目的與需求嗎?這些開發工具本質,真有可能「完善」嗎[1]?

過去以來,在涉及私產權的反迫遷運動方面,為何新自由主義下公私合營倡議者、投資客,每每能與主張廢除私有產權的「左翼人士」不謀而合?受迫遷戶的「持有產權身分」,為何變足以成為劃分運動性質左/右翼的依據?如果土地、建物持有與否,足以作為判斷抗爭的正當性,這樣的本質論調,恐怕無助於我們共同面對:台灣發展主義掛帥與金權政治交媾下的土地規劃/開發,早已喪失社會信用的難題。

基於個人參與反迫遷抗爭的經驗與反省,在此提供三點粗淺意見,說明為何以私產(地主)和公權(政府)之間的簡化對立,無助於為當前糾結複雜的社會對抗解套。此外,若從波蘭尼的雙向運動概念,重新理解這些跨產權身分的反對迫遷抗爭,作為一種社會自我保護機制;並藉此發展產權的社會性質與社會責任,可能有助於尋求私產權與政府張力之間解套。

「產權」未必能分類「階級」

施先生以英國15世紀末至19世紀的圈地運動,指出財產權是少數貴族的特權。但就算是15世紀末至16世紀中期以鄉紳為主發起的圈地運動,有許多流浪至都市,甚至因無業而被處死的農民,原先持有的,可能是終身型租約,或一年一租的續約地,也可能是有屋無地者。就算是英國的封建土地所有制時期,「圈地運動」的掠奪,也是立法者、王權、貴族與鄉紳,面對多重產權身分的人民。

圖片 / Trish Steel,英國圈地運動遺跡。創用CC 姓名標示-相同方式分享 2.0

其次,在台灣,無論從農地徵收、市地重劃到都市更新…等涉及私有產權的反迫遷運動中,規劃(業)者大筆一圈,便能圈出生長背景、性別、教育與職業環境均異質多樣的群組成。一個粗淺判斷是:自我感受「被剝奪者」的身分變多了,從過往遊民、租戶與無產權住戶,那條迫遷危機的感知線,已一路蔓延至農民、地主、屋主。

從近年來世界各地的土地運動趨勢,可以看見這些圍繞在「有(負)資產者」被掠奪爭議的普遍化,是反映各地政府與金融機構推行低利房貸方案,合謀勾引更多受薪勞工自願消化生產過剩房屋的惡果。這是為什麼:世界各地多重身分/面向的被掠奪者運動,提醒我們無法只憑藉二十世紀初中期的都市社會理論,矇眼否定晚近社會組成的劇烈質變,與開發導向政策的撕裂性作用。高度普遍化的房屋貸款作為日常實踐,社會住宅、公有土地與公共設施的私有化,農地掠奪,強調提升土地「交換價值」的都市計劃體系與工具,當然都是深嵌在我們日常生活中的共犯結構。

自1960年代至今,每逢房地產市場生產過量,政府與金融機構便祭出低利優惠房貸、出售型國民住宅等國家計畫方案,為地產市場解圍。此外,多年來住宅政策的空缺,致使房屋雖然過量生產,但「居住權」仍然是個人/家戶掙扎於地產社會泂泳浮沉、設法自救的責任。加上房產暴利欠缺制衡機制,一般產業不敵房產投資獲利率,當然加劇了「產權」的投資面向。另一方面,產權的社會面向,其實欠缺萌芽基礎。要求生長在高達八成房屋自有率的「業主社會 (homeowner society)」裡的一般市民,在遭遇迫遷時,能喊出服膺於左翼政治正確的口號,無疑是緣木求魚。所以,就算無法認同部分地主喊出的「保障財產權」口號,我們也該試著理解:浸淫在台灣戰後六十年基礎,「房產所有權」已儼然是國家機器與市場共同打造的意識形態,也是眾多被迫遷者生活感知的形成背景。

如果純就被迫遷者的產權佔有身分與勞動經驗來看,那麼我必須說:在像台灣這種欠缺福利國家根基、居住權是個人責任的政策與社會氛圍下,「產權持有」是變相發展出個體化的「社會自我修補機制」。舉例來說,有些小地主同時是基層勞工、臨時工,甚至無業者(俗稱魯蛇)。有的沒有多餘房子可當包租公婆,她們僅賴一屋產權存在,免於流浪街頭。有的分割房屋出租,因為租金與房屋的存在,都已經是以個人/家戶為單位的社會安全網。

圖 / Nadia Carol,創用CC 姓名標示-相同方式分享 2.0

更何況,當前許多政府政策,其實是變相鼓勵以獲得產權,保障居住權。譬如都市更新針對安置違章戶的容積獎勵,將迫遷戶受安置與否的權利,交給開發業者定奪。就算該違章戶幸運,遇上業者願意申請該容積獎勵,要能入住,違章住戶必須向迫遷自己的業者,乖乖繳納業者單方面計算的興建成本。否則,往往違章戶僅成為盜領容積的人頭戶,領錢走人。這樣的違章戶,真有因為栽進產權購置關係裡,而搖身變特權貴族了嗎?甚至,在更多台北市與新北市的都更案中,我們也見過被歸為「社會經濟弱勢」的違建戶,透過違建容積獎勵,搖身變為坐擁上億價值土地的大財主。而原屋主在現行權利變換估價規則下,有的被告知所持面積過小,不足以兌換「最小分配單元」;有的因為只有不值錢的房屋產權,領取寥寥一、兩百萬的「磚頭錢」,從有屋住到淪落街頭。這類被迫遷的產權主,在一般都市更新計劃書上的分類,不是「被迫遷戶」,而是中性的「不(能)參與分配」者。

更多時候,這些產權身分,並不是開發案後續兌換領獎的階序保證。反而,掌握地方勢力、政治人脈、法令技術、資訊不對等…等各種途徑的權力,才是開發案交換分配過程的關鍵遊戲規則。法規所賦予的權利位階,無法框限現實生活裡的複雜世界與多向權力互動。

總而言之,房地的佔有狀態(tenure)與勞動階級分類,難以簡略劃上對應關係。從而,這些看似以「捍衛私權」一竿子打包的反迫遷運動,需要更深入考察當事人們在差異資源條件下的競合關係。

「政府」並不等同於「公共」

自1980年代末期至今,各種挾「公私合營」、效率化口號的城市多贏策略始終盤據台灣的都市治理上層結構。在批判私有化同時,我們或該回顧「私有化」在不同歷史時期與空間條件的發展基礎:英國圈地運動面對的「私有化」,精確一點,是指封建時期產權的兩極化分配,而不只是讓一般民眾獲取產權就是「私有化」。台灣城鄉發展的現代化過程,漢人主導社會注入的「公-私產權」二元對立框架,以及資本積累、土地炒作慾望,藉此法律定性的著陸生根,讓我們經常忘了:產權在更多原住民社會中,曾發展出豐沛的社會機制可能。

受左翼公共性啟蒙者,擔憂私有產權意識形態的無限膨脹,阻礙了後續任何公共性計畫推展的可能。但就算區辨開發工具與開發目的,都難以回應,當前眾多「政府計畫」究竟公共性何在?

私有化的對立面,是公共化。但「公共化」卻未必等同於「政府化」。換句話說,開發本位的政府利益,許多時候不等同公共利益,我們可能該對「政府=公共」的魚目混珠邏輯,重新置疑。此外,當私有產權與政府計畫手段,都能成為參與地產市場投機的入場券,而欠缺發展產權的社會性質相抗衡時,無論是哪種身分,都極可能淪為土地炒作。

一個近例是,國有土地的拍賣處分,雖是私有化作為;但不拍賣未必代表政府的土地使用與收益能提升公共近用權,例如當前眾多地上權案件。反之,從一些發展社區型住宅信託機制、社區共有產權制在住宅、社區空間的實踐,相對更能看見趨向公共利益、協作民主的空間生產過程。

此外,從2008年美國次貸危機下的「奪回土地」房貸者運動,2011年起在西班牙的房貸受害者平台,及至同時期在台灣的都市更新受害者運動、土地徵收受迫遷農民,這些看似可被收攏在「捍衛私有產權」範疇的運動,其實值得更細緻分辨。這些運動有一個共同點在於:它們皆以「(負)產權」、「居住權」與生計權利,作為抵禦開發推土機的微小槓桿。尤其當兩造之間所握有的行政權力、司法近用性、媒體工具與社會、金錢資本…皆如此懸殊的情況下,這些被掃為右派主張的運動,實際上是憑恃「產權」工具,期許發揮槓桿作用,抵抗掠奪性市場-政府聯合的社會自我防禦機制。

我們當然可以從個體(家戶)的表態,去脈絡化地得出「有人想被OO、有人不想OO」(此處OO可任意代換為徵收、都更或是重劃)。但是,如果空間計畫的政治性質與民主過程,可以只從最終書面表態判斷,毫不考慮鄰里/媒體霸凌、訟累、日常騷擾與恫嚇、以利益挑撥離間…等多重社會心理過程,那麼,相信今日台灣社會,不會存在龐雜難解的土地紛爭。

正由於種種銘刻於受迫遷者生命經驗的開發暴力,以及受迫遷者面對現實的生計考量,並不單純能用「補償金合理化」解決,才更需要謹慎檢討開發目的、手段與規劃內容的公益性、必要性與可能替代方案。

這些看似阻礙政府推動空間規畫、阻礙都市空間新陳代謝的少數產權者抗爭,亟需更立體化的理解─至少,這是為許多欠缺 “換位思考” 的規劃/開發過程,劃下開放社會大眾對話、將封閉性計畫打開公共討論空間的分號或問號。這也反映出產權在「業主社會」導向的空間規劃模式下,晚近受迫遷者運動經驗發展出的社會抵抗性質。尤其,身處在一個「有產權才有發言權」的殘酷規劃體系,產權者與無產權者的聯合抵抗,其實往往是先以產權者的抵抗作為卡位,撬開更多人的關注與參與空間。

當前台灣社會,尤以空間規劃與官僚體系為最─如果繼續忽視這些抗爭的社會脈絡,將異議者標籤為貪婪投機者─而不願看見異議者們,不惜賭上產權與生活,作為抵抗工具的意義,將無助於促成社會對話與進步。

但這個社會性質,顯然遠遠不夠。我們也無法停留在這裡。

需正視「產權」的社會鑲嵌

無論是施威全先生提出的英國經驗,或是徐世榮老師以土地的多重性質回應,可能藉由探索產權的社會性質、突顯產權的社會責任,產生交集。

如果拿相對僵硬的法理依據來談,在施、徐的論辯中,分別反映了德國基本法第14條第二、三項所關注的事。14條第二項明確指出產權包含一系列社會責任。其規定「財產應履行義務。財產權的行使應有利於社會公共利益」。但是,第三條續指出,「只有符合社會公共利益時,方可准許徵收財產」。

除了前述「產權」在先天失調的資本主義社會中提供的個人/家戶社會安全網作用以外,農民們拒絕浮濫徵收,意義不止於私產權保障,它同時也具備糧食安全與農地保護的生態-社會功能。尤其,當前政府在社會保護措施、規範房地產/金融市場的有效機制均嚴重不足的情況下,片面以「公益性」為由,剝奪人民的居住、生計自保工具,實在難以服人。

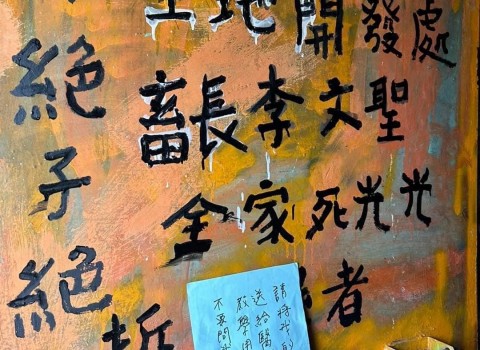

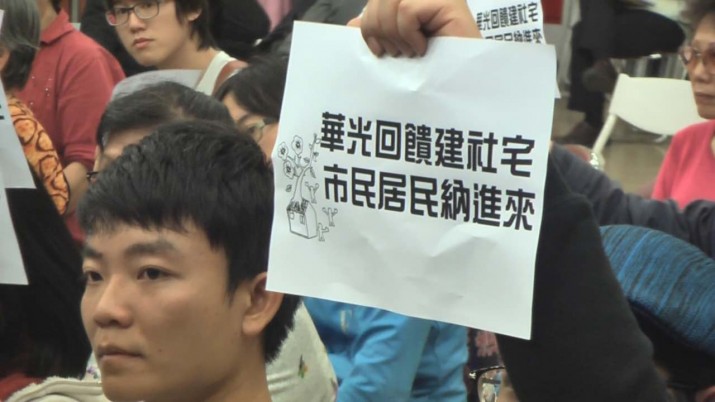

另以兩例,延伸補充產權社會責任。在產權的社會責任不明的情況下,土地公有比例再高,或都市基礎建設正當性再強,都無助於社會安定、進步。一個例子是台北市華光社區迫遷案,法務部以大量興訟、透過民事訴訟中深植的產權邏輯,向居民們求償不當得利,甚至凍結帳戶或扣薪。這種忽略產權社會責任的系統性實踐,也促使許多民辦都更案從善如流:善用民法767條的巧門,讓司法機器去脈絡化地進行「不當得利、拆屋還地」的司法判決,淪為如虎添翼的社會掠奪工具。

另外一個例子是刻意忽視產權的社會與環境責任。台灣當前的容積移轉操作實踐中,容積被看作是對移出基地地主(未實踐)的財產權補償。但在這過程,一般容積接收基地,當事者地主經常不知道自己要共同承擔憑空增加的興建成本。這對很多受薪階級來說,無疑是往自己腳上搬磚,用更漫長的勞動人生或進入投機市場來償房債。此外,容積的增額興建,可能帶來種種環境外部性,但容積移轉接收基地周邊的居民,究竟在什麼時間點能被告知?有無公開討論機會?在現行機制都不存在。在容積移轉、獎勵機制堆疊下的高樓生產,會為鄰里環境帶來微氣候改變 (諸如周邊風場、地質、地表水文..等環境紋理) 的連鎖效應,周邊居民往往只能默許。

如果台灣的住宅統計仍有一定程度參考價值,那麼我們必須看見,是資本主義金權體制與市場導向的住宅供給,共同打造的「業主社會」已是不容迴避的社會現實。

當前空間相關社會運動的發展基礎,是站在私產權濃度極高的歷史社會泥沼裡。因此,社會集體保護機制的建立,自體抵禦掠奪無章的開發機器,是現階段社會條件下的必然。

在這面孔交混、目的真偽難辨的社會過程中,我們或可努力的是:貼上否定他人的標籤之前,先緩一緩,試著看見彼此在現實生活中,如何經驗多重的社會(互向)壓迫,尋求互助機制、拓展變革的空間。

[1]:以施威全先生所舉的例子,「完善」也許是指達到100%同意。詳見https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10153638411972732&id=559267731

【回應】徐世榮:「保障財產權就是右派?」是教條式的說法

【回應】施威全:保衛私有產權論述無法抵擋弱勢農民競逐土地增值利益

【回應】陳虹穎:商榷「財產權」的社會性質與社會責任

【回應】施威全:財產權不是天賦人權,也無須道德化

【回應】陳虹穎:再談產權、土地抗爭與空間倫理