圖 / 人間/台研資料室

作者/解影(文史工作者)

關於『大學社區』路線的討論

1992年一群「三月學運」的參與者,主要是以「三月學運」實非台大系統、民學聯的幹部為主,曾經合作發行一份名為《野百合通訊》的刊物,期望透過持續的討論和交流,進行各學運團體間的資訊交流,對過去運動經驗的反省,並進而思考未來的運動路線。這份刊物從1992年11月12日創刊號,一直到1994年9月總共發行7期。對於野百合學運後的各校學運社團發展狀況,以及當時的參與者對於學運實踐的討論,留下了豐富的記錄。

在1993年2月出版的《野百合通訊》第2期上,中原大學「少年中國學會」的幹部黃新高發表了一篇名為〈先鋒隊、校園群眾與校園運動—思考校內長期經營的面向〉的文章,文章中指出當時學運的主題,主要可區分為1.校園議題的開發,2.透過學生對社會運動的參與,進而將社會議題拉回到校園裡頭兩種類型。但是不論哪種類型的議題,都共同面臨一個問題:如何長期經營?

中原大學「少年中國學會」的校園刊物(人間/台研資料室)

黃新高認為關於「長期經營」的問題的思考,不會只是策略、議題的選擇而已,這個問題涉及的是對於學運的本質、主要戰場、還有對校園群眾動員的方式以及學運社團與校園群眾的關係。

黃新高批評,由於未能充分注意到校園的本質,因此過去學生運動在把社會議題帶進校園時,常常變成校園跟著社會議題跑。另一方面由於主流的意識型態校園與社會的關係被神秘化,而學運幹部並未能有效地拆解這個神秘的面紗,結果:

『我們成了一群「有理想、有抱負的青年」,穿著傳教士的道袍,信我者得永生。的確,在面對校內學生時,我們大多訴諸學生的道德性。被我們拉回校園的社會議題,是明顯的訴諸道德的。(當然我們在詮釋上一直試圖將社會與校園扣連上,這是一條迂迴的路),但就算是校園議題,被我們視為學生的基本權利,如果校園學生不以為切身相關,那不也算是訴諸道德的嗎?

…我的確認為我們需要一個「長期經營」的著力點。因為它是長期的,所以它必須扣連在校園做為個社會的特殊機構的本質;進一步地,它將學生與社會的關係具體化、物質化,它將不再訴諸學生的道德性;也因此先鋒隊與學生群眾之間的關係回到了日常生活。

…校園運動從一開始具有神秘性的地下刊物到今天教育部輔導各校成立學生會,也趨向一個「世俗化」的過程。能舉旗吶喊的情境越來越少,但不也標誌了「深化」與「紮根」的新時期。』(黃新高,1993:19—21)

中原少中的幹部黃新高於「野百合通訊」上提出「大學社區」實踐構想的必要性(人間/台研資料室)

黃新高的文章刊出後,立即得到當時文化大學的學運團體「草山學會」的陳柏偉等人的呼應,認為「大學社區運動」或許是之後學運可以思考的方向之一 。在這篇由陳柏偉、周倩而、顧家銘聯合署名發表,名為〈大學社區運動:校園運動長期經營的進一步思考〉的文章中,陳柏偉等人認為:

『在這樣視一切為理所當然的世界中,「戒嚴」及「白色恐怖」已不再是可以大規模動員的依據,如果學運份子只能一味地反覆操作這些「道德性的訴求」,校園群眾的不動員性是不難想像的』(《野百合通訊》第3期:41)

並從學運幹部和一般學生的關係、議題如何選擇與深化、如何和大社會的主要矛盾扣連等面向,提出往這個方向進行的學運可能必須思考的問題。並在文章結尾時提出:

『大學社區運動並不是以健全社區網絡為目的的一般社區運動,我們並不將之視為一種「終極理想的實踐」,而是將之視為「在現實時空環境中,左翼學生運動所適合選擇的戰鬥路線」。我們相信在這後蔣經國時代後戒嚴後冷戰時代…等等一大堆的「後」的現代,學運份子如何調整以往大規模動員、期待狂熱的政治衝突的心態,潛心於發展新的運動形式,乃是當前的重要課題。

…面對隨著政經結構的變遷而轉變的校園,學運團體必定得在貼近「物質基礎」的思考上,做出「世俗化」的準備。而一切基進行動的可能方向由此產生』

(《野百合通訊》第3期:42)

文中並且樂觀的認為:

『除了文化之外,這幾年在輔大、東海等校已開始思考「大學社區」的理論,並有各自不同的論述與實踐方向,有理由相信其他各校在不久的將來必會有這方面的重大發展。』

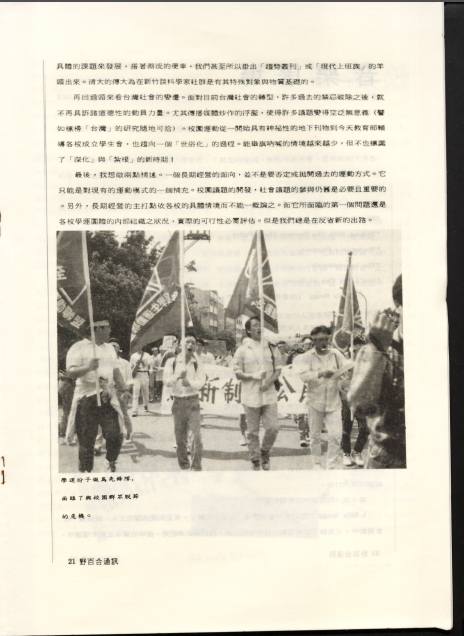

文化「草山學會」幹部回應黃新高的文章,著重在「校園長期經營」的可能性(人間/台研資料室)

多元豐富的80年代學運實踐

黃新高以及陳柏偉等人所熱烈討論的「大學社區」路線,並非是三月學運後才有的構想。事實上,早在1987—1988年間,由「改革派」主導的東海學生活動中心,即為反對台中市府在學校附近設立電鍍廠,而在校內舉辦說明會、向台中市請願,鄧丕雲認為這是八0年代台灣學生運動史中最早關於大學社區問題的紀錄(鄧丕雲:225)

除此之外,1989年間中原大學曾因為賭博性電玩大量湧入學生生活圈,導致出入份子複雜,治安敗壞,而發起了「淨化大學社區」遊行。淡江大學也由學生活動中心聯合數個社團,發起「抗議房租不合理漲價」的遊行。陽明大學因為校內汽機車交通問題,由校方舉辦說明會,並於會後公布六點處理原則。1990年間,為抗議校內機車被拖吊,清華大學有六名研究生以遊行方式向校方抗議,為清大的首次校園遊行抗爭(鄧丕雲:225-226)。

另外,就文化大學來說,在草山學會幹部丁雯靜競選學生活動中心總幹事時,競選口號就是由周奕成提出的「大學生態社區」主張。周奕成當時並對「大學社區化」的可能,做出了一些初步的思考與書寫。

從以上的歷史回顧來看,將80年代的學生運動的實踐,侷限在三月學運所取得的政治成果上,並不是歷史的真實。台灣的學生運動在80年代重新再起之初,就充滿了多元、多樣的議題,從政治改革到學生自治、大學社區運動都有。只將觀察的眼光專注在中正廟廣場,或是侷限在學生對於政治議題的參與上,不但無法對於臺灣學生運動的發展歷史有一個完整的理解,而如黃新高、陳柏偉等人的討論所凸顯的,恐怕也無法協助臺灣學運走出實踐的困境。

圖說:「野百合通訊」是1992年時,由一群曾經參與三月學運,主要是「民學聯」為主的幹部,合作發行的刊物(人間/台研資料室)

所謂學運「去政治化」的真實意義

如果遠在三月學運發生之前,大學社區的路線就已經被台灣的學生運動在實踐,那麼黃新高、陳柏偉等人在《野百合通訊》上的討論具有什麼意義呢?連結上鄧丕雲對三月學運後的校園現象的分析,在黃新高的「尋找長期經營的可能」與陳柏偉等人的「潛心於發展新的運動形式」等用字裡面,可以看得出來這裡面反映了一種焦慮,即80年代發起學生運動的團體或個人,對於組織校園群眾的焦慮。因為這樣的焦慮,使得他們又重新認真討論起「大學社區」路線的可能性與侷限性。

近年來關於臺灣學運從80年代迄今的歷史的討論中,關於「野百合學運」後,學運實踐開始出現「去政治化」的傾向,以及關於當前晚近的學運實踐中(特別是關於樂生保存運動)帶有「去政治化」傾向的討論,常可見於某些關於臺灣學運的討論中。然而,如果回顧黃新高、陳柏偉等人的文章,可以發現所謂的「去政治化」的實踐傾向,並非來自於某種「政治潔癖」或是對於「藍綠政黨惡鬥」的嫌惡,而是出自於對於「長期經營」的需要,必須尋求政治議題之外,動員與組織學生的可能性。

讓我們重新再回顧一下黃新高的文章中,這段現在看起來饒富深意的話:

『…我的確認為我們需要一個「長期經營」的著力點。因為它是長期的,所以它必須扣連在校園做為一個社會的特殊機構的本質;進一步地,它將學生與社會的關係具體化、物質化,它將不再訴諸學生的道德性;也因此先鋒隊與學生群眾之間的關係回到了日常生活。』

而陳柏偉等人的回應文時也明確指出,只透過政治議題來動員學生,會在實踐上產生的侷限:

『在這樣視一切為理所當然的世界中,「戒嚴」及「白色恐怖」已不再是可以大規模動員的依據,如果學運份子只能一味地反覆操作這些「道德性的訴求」,校園群眾的不動員性是不難想像的..』

也就是說,只透過政治議題來動員學生,其實等於是透過道德形象、道德訴求來動員學生,而在1993以後的社會情境中,這樣的實踐方式是非常不利於學運的「長期經營」。

對於某些認為臺灣社會的主要矛盾就是政治矛盾的人來說,或許會認為學運跟隨著政治議題起舞沒有什麼問題,當政治矛盾減緩,學運力量與對抗性也就跟著減弱,也是很自然的事情。但是問題在於,即使「政治中心」的立場能夠成立,一旦政治矛盾重新浮現,缺乏長期經營的學運組織在長久貧弱之下,也不可能就立刻發展出進行批判和對抗的力量。

在關於2000~2008年間臺灣學運組織與力量的持續衰減,以致在野草莓前幾乎只有「樂生保存運動」一枝獨秀的歷史現象中,有一個原因一直很少被討論,即:2000年政黨輪替後,台派、獨派在批判論述上的全面失語,這種在「715宣言」出現前的全面失語現象,剛好跟各校學運社團數量大幅減少的趨勢相一致。雖然其中的動力和關連還有待釐清,但從這個角度來看,2008年野草莓學運的失敗,可能並非當時臺灣學運實踐太過「去政治化」所致,而也可能是之前數年的學運「太政治化」,以致於失去組織力量的後果。而政治動員、道德形象動員對於校園長期經營的負面限制作用,其實早在1993年時,就為當年野百合學運的參與者所注意到了!

文化大學「草山學會」的校園刊物(人間/台研 資料室)

(待續)

參考資料:

1.黃新高,<先鋒隊、校園群眾與校園運動—思考校內長期經營的面向>,《野百合通訊》第2期:19—21,1993年2月

2. 陳柏偉、周倩而、顧家銘,<大學社區運動:校園運動長期經營的進一步思考>,《野百合通訊》第3期:41—42,1993年9月